18 dicembre 1980 — L’arresto di Marco Donat Cattin

La mia storia non è tanto diversa da quella di decine e, forse, di centinaia di compagni che hanno vissuto intensamente il decennio di lotta che va dal 1968 al 1980. Io non sono stato né uno di quei personaggi perversi che secondo alcuni hanno tirato i fili del “terrorismo” né un privilegiato che ha vissuto tutto questo come un gioco, dall’alto della sua nobiltà, come un cavaliere del medioevo. Io ho vissuto il tormento di questa generazione, che forse è stata portata agli estremi in dati momenti, ma niente di più di tutto questo.

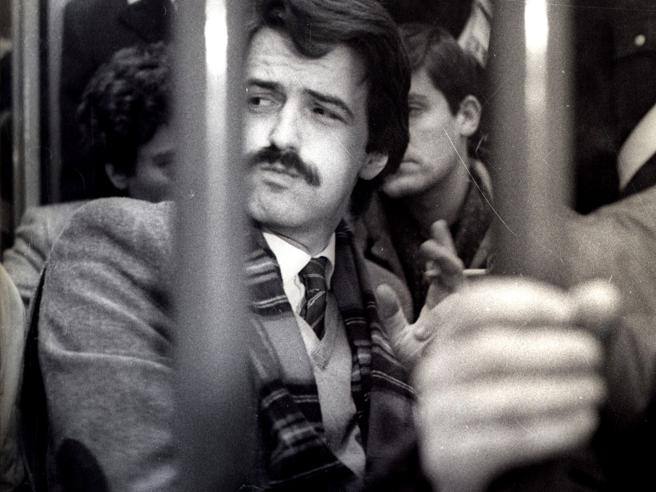

Marco Donat Cattin

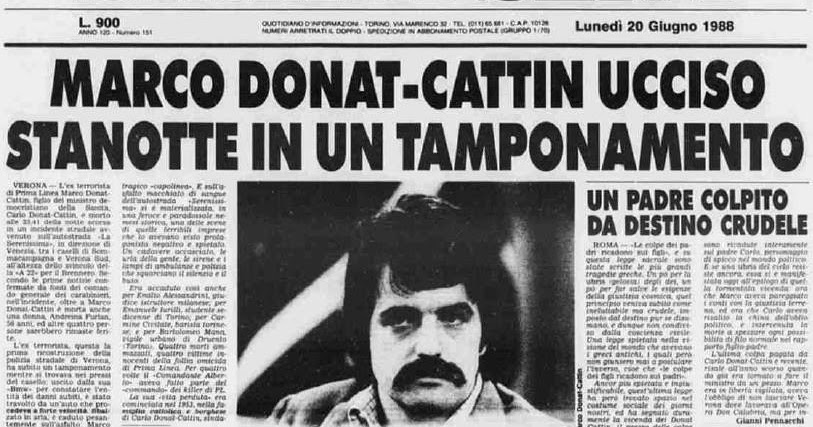

Oggi, ma quarant’anni fa, veniva arrestato a Parigi il ventisettenne Marco Donat Cattin, figlio del pluriministro democristiano Carlo ed esponente di primo piano dell’organizzazione armata per il comunismo Prima linea.

Quando la stampa italiana, che da mesi sta raccontando lo psicodramma politico innestato dalla militanza del giovane, dà conto del suo fermo, ormai è noto a tutti che MDC è un terrorista. Il mandato d’arresto spiccato nei suoi confronti il 9 maggio 1980 parlava infatti di «partecipazione e organizzazione di banda armata», capo d’accusa a cui, nei mesi seguenti, si sarebbero aggiunti addebiti specifici, come il coinvolgimento negli attentati che erano costati la vita al pubblico ministero Emilio Alessandrini, al vigile urbano Bartolomeo Mana e al barista Carmine Civitate.

Fatti che facevano di MDC un capo non solo politico ma anche militare, eppure la rilevanza del ruolo che ricoprì all’interno di Prima linea — la seconda organizzazione terroristica in Italia per numero di militanti e attentati commessi — è il meno importante tra i fattori che rendono la sua storia allo stesso tempo così eccezionale e iconica. Conoscerla significa, tra le altre cose, gettare uno sguardo su quel fenomeno — così caro alla cultura italiana — che il sociologo Edward C. Banfield definiva familismo amorale, ossia l’idea che il clan venga sempre prima della comunità. Ma significa anche tornare a riflettere sulla corsa contro il muro di così tanti coetanei di Marco, sulla violenza politica a quei tempi così dilagante, su certe perversioni del potere che dovrebbero consigliare prudenza a chi predica la superiorità della classe dirigente di ieri rispetto a quella di oggi. E sul destino tragico e beffardo di certe vite.

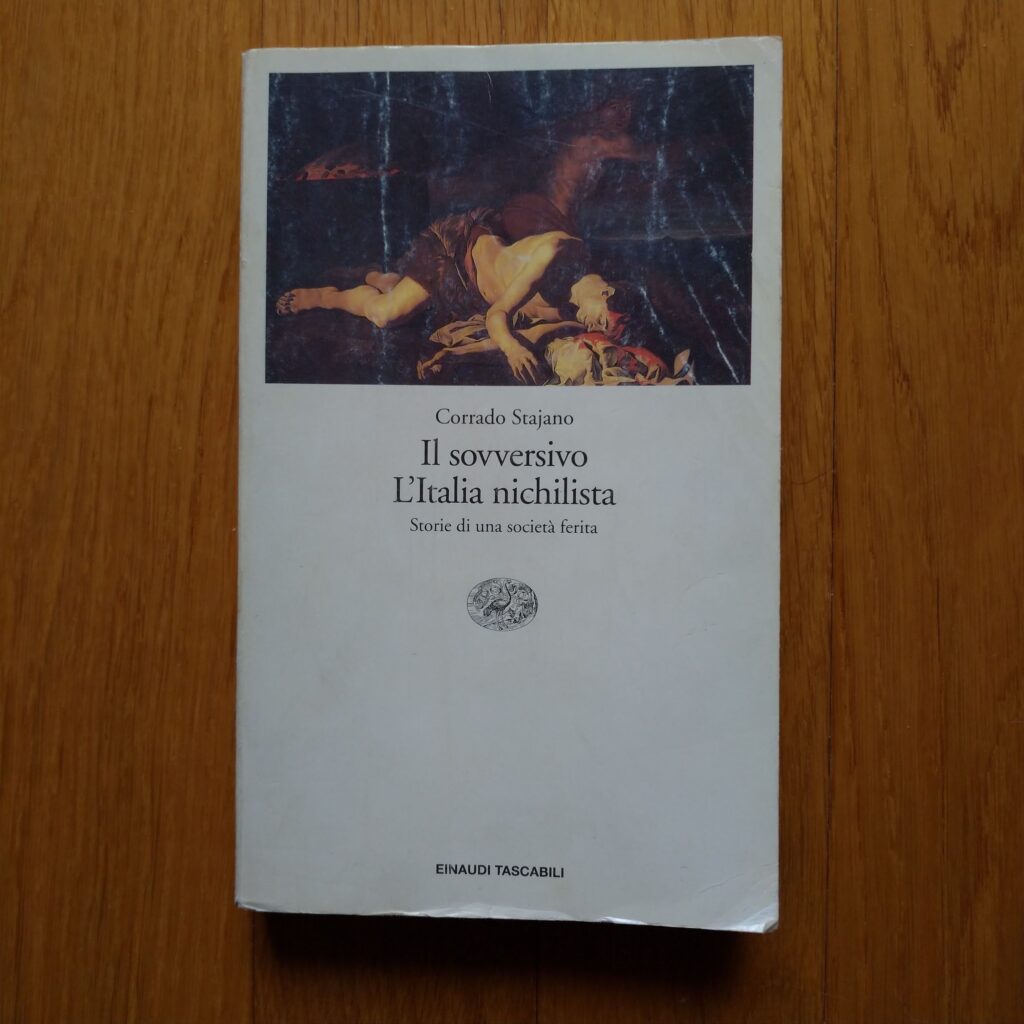

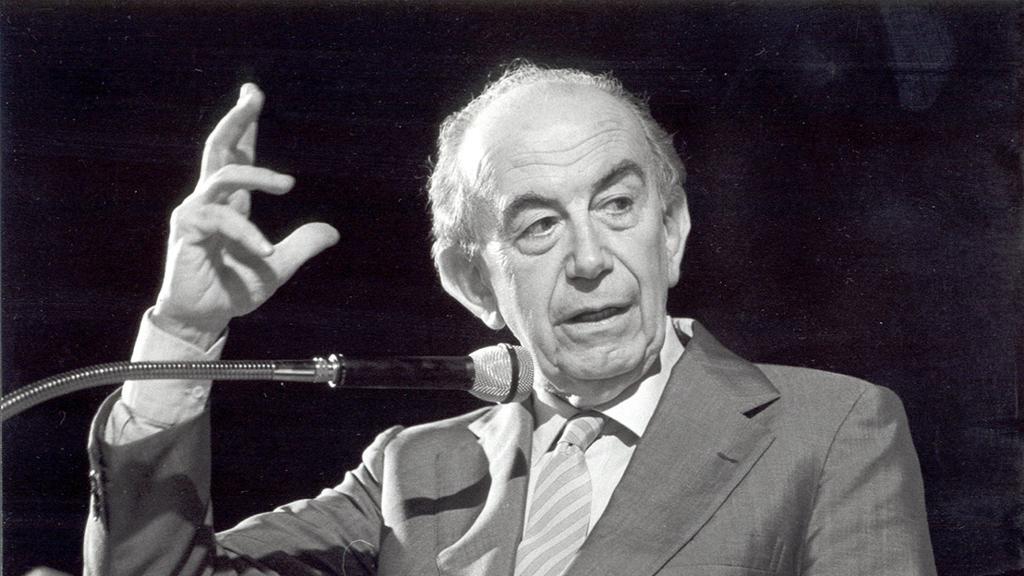

Quella di MDC ha compresso tutto questo, e di più, in un arco di tempo breve, durato trentacinque anni, che lo scrittore e giornalista Corrado Stajano ha raccontato in un’opera pubblicata da Einaudi nel 1992: L’Italia nichilista. Immagino che ormai si trovi solo nelle librerie dell’usato, il sito di Einaudi nemmeno la riporta più tra i titoli in catalogo, perciò il contributo che segue vuole essere anche un modo per ricordare un libro che lessi tanti anni fa, in un’edizione dal dorso arancione che accumunava il percorso di MDC a un’altra storia emblematica degli anni settanta: quella di Franco Serantini, il sovversivo, l’anarchico figlio di nessuno morto in una cella del carcere di Pisa la mattina del 7 maggio 1972.

Due vite, quelle di Franco e Marco, apparentemente lontane che più non si può, ma che il vortice degli anni settanta ha reso così vicine da farne un dittico di specchi su cui può riflettersi un’intera generazione.

Marco Donat Cattin nasce a Torino il 28 settembre 1953. Poco si conosce della sua prima giovinezza, tranne il fatto che termina presto, nel 1970, quando Marco, ancora diciassettenne, sposa una compagna di scuola, Laura, da cui l’anno successivo avrà il figlio Luca.

Dopo aver frequentato il liceo scientifico Segrè, che ha fama di essere tra i più politicamente duri e attivi della città, il 31 ottobre 1972 si iscrive alla facoltà di giurisprudenza, che però, nonostante il buon percorso, abbandona un paio d’anni più tardi, quando viene assunto dall’amministrazione provinciale di Torino come “aggiunto di segreteria avventizio” destinato all’istituto tecnico Galileo Ferraris, detto Galfer, in qualità di bibliotecario.

In questo frangente della sua vita Marco aderisce a Lotta Continua, il gruppo più numeroso e popolare della sinistra extraparlamentare, ma senza ricoprirvi chissà quale ruolo, né entrando a far parte del temutissimo servizio d’ordine — sorta di incubatore e palestra per una generazione di giovanissimi militanti che nella seconda metà degli anni settanta rimpolperanno le fila del movimentismo armato.

È probabilmente anche in virtù di questa militanza politica che i rapporti tra Marco Donat Cattin e il padre non sono dei più facili. Nato a Finale Ligure nel 1919, Carlo Donat Cattin è una potenza della sinistra democristiana, un uomo politico del fare, intelligente, tempestivo, a tratti irruento, «privo di scrupoli moralistici e di eleganze formali» lo descrive Stajano. «Un cattolico populista, sempre preoccupato di avere dentro il partito un’etichetta priva di concorrenti e di seguire invece all’esterno, abile e spregiudicato, il verso del legno, capace di annusare l’aria che tira come un cavallo bastardo, lui che ha inventato per Moro e Fanfani la definizione di cavalli di razza».

Marco viveva nell’orbita del padre – la sua proiezione – ma agiva pervicacemente soprattutto contro di lui, felice se poteva indispettirlo, tormentarlo, ma bisognoso del padre che ogni volta doveva salvarlo, liberarlo dai guai, cancellare i guasti, sanare le pene. Sulle cose da fare o da non fare, ciò che contava, per Marco Donat Cattin, coscientemente o meno, era solo il giudizio paterno. In tutte le sue scelte era in competizione con lui, in un approccio alla realtà che avrebbe voluto essere tutto l’opposto e finiva invece con l’identificarsi, estremizzato, nel modello paterno. In un gioco di sfida totale, con delle poste in gioco sempre più elevate.

Quando Marco abbandona l’università, papà Carlo è al quarto dei suoi sei mandati da deputato della Repubblica ed è stato nominato ministro dell’Industria del quarto governo Moro (dopo aver già ricoperto la stessa carica dal 1969 al 1972, in quattro governi differenti).

Completano il quadro familiare la mamma Amelia, i fratelli Claudio (in quegli anni già vicedirettore della Gazzetta del Popolo, in seguito autore televisivo e cofondatore del format Porta a porta) e Paolo (futuro impresario teatrale, scomparso il 17 marzo 2001, lo stesso giorno del padre Carlo ma ventuno anni dopo), e la sorella Maria Pia, sposata con Carmine Donzelli, all’epoca redattore della casa editrice Einaudi e in seguito fondatore dell’omonima casa editrice.

Smetto di scrivere, mi alzo dalla sedia e dall’ultimo scaffale in alto a destra della libreria sfilo il numero della piccola rivista letteraria con cui collaboravo tanti anni fa. All’improvviso ha fatto capolino dalle retrovie della memoria un ricordo che avevo chissà come rimosso: nel settembre del 2002 intervistai Carmine Donzelli nel suo ufficio, grazie all’intercessione della figlia Marta, che quel giorno mi accolse in redazione mostrandomi i libri di Ascanio Celestini che il marchio stava cominciando a pubblicare proprio in quei mesi. Poi mi spostai nella stanza dell’editore, che fu molto gentile con me, e per un’oretta parlammo del passato e, soprattutto, del presente della casa editrice, che si apprestava a compiere dieci anni. All’epoca non sapevo che MDC era stato suo cognato, chissà se ai margini dell’intervista avrei avuto il coraggio di chiedergli un ricordo, probabilmente no.

Nel memoriale consegnato al quotidiano francese Liberation qualche giorno prima del suo fermo, con la clausola di pubblicarlo solo ad arresto avvenuto, MDC racconterà, tra le tante altre cose, anche la genesi della sua militanza politica:

Sono stato militante dentro Lotta Continua dopo le lotte operaie e studentesche degli anni 1968-69. Ho concretizzato definitivamente le mie scelte politiche canalizzandole verso un progetto comunista, fin dagli avvenimenti del giugno-luglio 1969 a Mirafiori.

In quegli anni, la realizzazione del progetto comunista contempla, tra le tante altre cose, anche lo scontro fisico con i nemici, tra cui i fascisti. Ed è proprio in seguito a uno di questi incontri ravvicinati che il nome di MDC compare per la prima volta in un rapporto di polizia. Nel novembre del 1970 due giovani studenti di destra del liceo Segrè, Enrico Cappello e Federico Ciancio, dopo essere stati aggrediti da un gruppo di coetanei di sinistra, riconoscono tra loro Marco e ne fanno il nome agli inquirenti. Pochi giorni dopo, però, i due giovani ritrattano, dicono di non essere più sicuri del riconoscimento e gli autori del pestaggio rimangono ignoti. È la prima volta, ma non sarà l’unica, in cui intorno a MDC sembra stendersi una rete protettiva, silenziosa ma molto efficace, che lo terrà lontano da guai. Fino a che questi ultimi non diventeranno troppo grandi.

Nel memoriale consegnato a Liberation, MDC spiegherà anche le ragioni della sua fuoriuscita da LC:

Sono rimasto in Lotta Continua quando non era ancora un partito – lo è stato nella sua ultima fase – e l’ho lasciata nel 1973 con alcuni compagni a causa di divergenze politiche globali e non specificatamente sul problema della lotta armata. Al contrario, la lotta armata, a quel tempo, era per me un problema molto lontano.

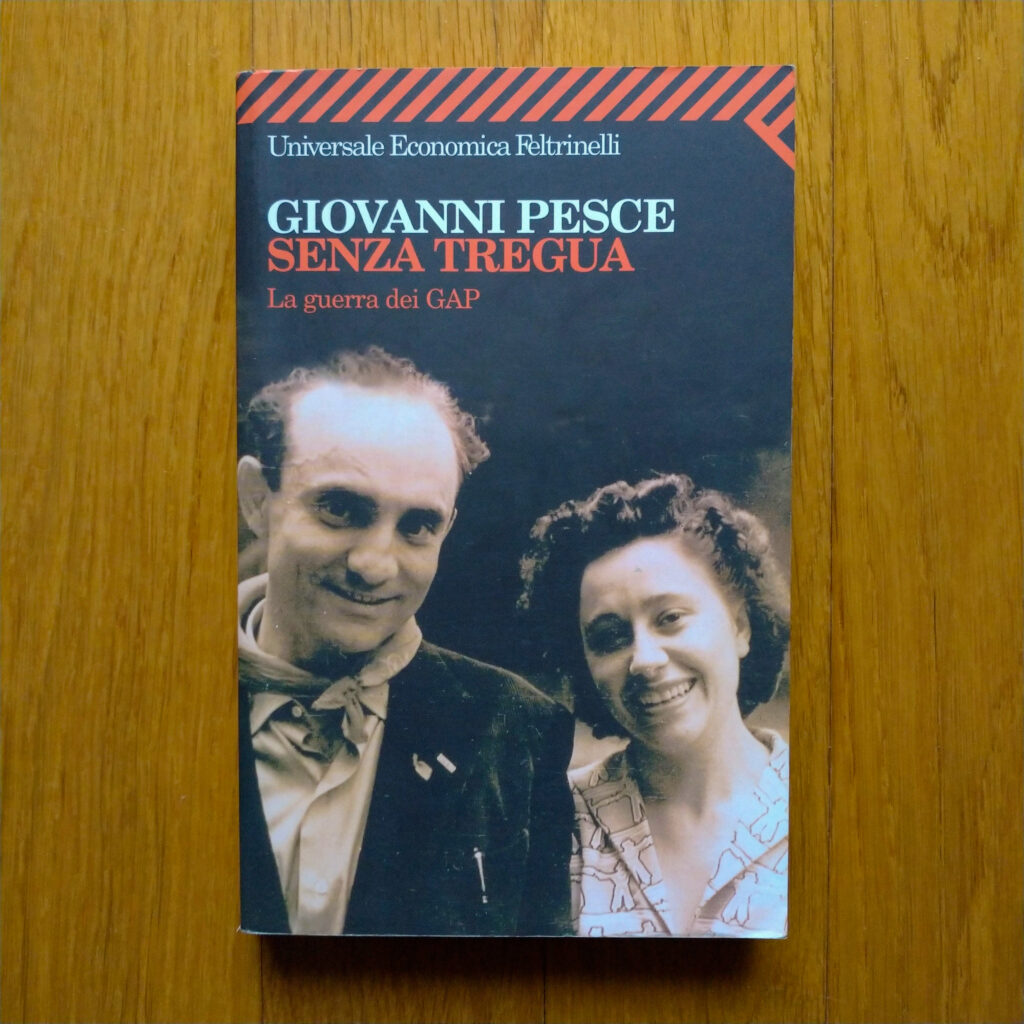

Da quel momento, Marco, come tanti altri suoi coetanei, continua a fare politica da cane sciolto, senza aderire ad altre formazioni. Partecipa, come ha sempre fatto negli ultimi anni, ad assemblee e cortei, ma senza più un apparato di riferimento. È un percorso che lui stesso definisce «lungo e tortuoso», durato circa un paio d’anni fino a quando decide di aderire a un progetto politico dai contorni poco definiti, ma non per questo meno importante: i Comitati comunisti per il potere operaio, una sigla magmatica dal percorso breve ma esemplare, artefice di una rivista centrale per questa storia: Senza tregua.

ROBY

Dei Comitati entra a far parte anche l’amico Roberto Sandalo, detto Roby, di quattro anni più giovane di Marco, conosciuto fin dai primi mesi da bibliotecario al Galfer. Figlio unico di Ovidio, operaio della Fiat-Iveco, e di Caterina, titolare di una piccola ditta di pulizie, Sandalo — che nel destino di MDC e di Prima linea avrà un ruolo fondamentale — nel 1975 è responsabile del servizio d’ordine di Lotta Continua all’interno dell’istituto tecnico ed è descritto dai ricordi dei suoi compagni di militanza come un giovane dalla personalità aggressiva, narcisista, «in sospetto di megalomania», affetto da una tendenza al comando che, quando è ora di consegnarsi alla leva, lo porterà a indossare la divisa da sottoufficiale degli alpini per poi, durante le licenze, presentarsi alle riunioni di LC in uniforme.

Roby e Marco legano molto, sono amici oltre che compagni, frequentano uno la casa dell’altro, e arriverà il giorno in cui anche i rispettivi genitori entreranno in confidenza. Una componente importante del loro rapporto si cementa nella militanza politica che, come già visto, contempla anche lo scontro fisico, soprattutto durante le cosiddette ronde antifasciste condotte con molotov, chiavi inglesi e martelli. Come quella del 29 maggio 1976, che Sandalo, insieme ad altri, compie ai danni di un militante dell’Msi, preso a martellate in testa in via XX Settembre, a Torino. In seguito a quell’episodio — analogo a tantissimi altri che in quegli anni accadono con cadenza quotidiana un po’ dappertutto — MDC consiglia a Sandalo di abbandonare la città per un po’, e tra i due, almeno a detta di Roby, si intensifica il confronto politico.

In quei mesi del 1976 sembra che a Torino, e in tante altre parti d’Italia, qualcosa si sia rotto per sempre.

Il fallimento della sinistra extraparlamentare alle elezioni del 20 giugno e la svolta legalitaria di Lotta Continua hanno convinto centinaia di giovani, militarizzati all’interno dei servizi d’ordine, a radicalizzare la propria militanza, fino a dare vita, di lì a qualche mese, a una vera insurrezione e a confluire poi in una galassia di gruppi armati votati alla guerriglia. Quando Lotta Continua si avvia a un formale, seppur non ufficiale, scioglimento (fatto coincidere con il II congresso del gruppo, tenutosi a Rimini dal 31 ottobre al 4 novembre 1976), molti dei suoi militanti si convincono che non rimanga che un’unica via da percorrere: la lotta armata.

Nascono così i circoli del proletariato giovanile che fanno politica nei quartieri delle grandi città, anche attraverso le autoriduzioni, gli espropri e il ricorso alla violenza contro il nemico politico, che a volte è il fascista, a volte lo sbirro, a volte lo spacciatore e altre il datore di lavoro che sfrutta i suoi dipendenti. Nascono nuovi luoghi di aggregazione politica, meno strutturati di quelli del passato ma ugualmente radicali e radicati sul territorio. E contigui a quello zoccolo duro di militanti che sempre più strizza l’occhio all’azione armata, che alcuni chiameranno eversione, altri terrorismo.

SENZA TREGUA IN PRIMA LINEA

Nella seconda parte del 1976, anche la casa di Marco Donat Cattin, come altre, è frequentata da giovani della sinistra extraparlamentare in procinto di passare alla lotta armata, ma al di fuori della galassia brigatista. Durante quegli incontri informali, dove i rapporti politici si mescolano a quelli d’amicizia, si pianificano le prime azioni di guerriglia metropolitana, tra cui una che ha una particolare valenza per questa storia.

Alle quattro del pomeriggio del 15 ottobre cinque persone armate e con il volto coperto da un passamontagna irrompono negli uffici del Centro studi Donati di Torino, sede della corrente della Dc Forze Nuove capeggiata da Carlo Donat Cattin, chiudono in una stanza i tre impiegati presenti, distruggono tutto quello che trovano e abbandonano l’edificio. Non prima, però, di aver impresso su una parete lo slogan: CONTRO LA DC CONTRO ANDREOTTI LOTTA ARMATA.

L’azione è rivendicata dal già citato Senza tregua, foglio che fa riferimento all’area dei Comitati comunisti per il potere operaio e che prende il nome dall’omonimo libro culto di Giovanni Pesce, partigiano dei Gruppi armati patriottici (Gap) medaglia d’oro della Resistenza. I giovani che si riconoscono in quest’area non sono ancora entrati in clandestinità, si muovono alla luce del giorno, solo con qualche precauzione in più rispetto al passato. Ciascuno ha il proprio nome di battaglia — Marco, per esempio, è diventato Alberto; Roby ora è Franco — ma non sono ancora strutturati in una vera e propria organizzazione armata, anche se è proprio in questi mesi che se ne ragione e discute.

Da qui nasce Prima linea, che il 29 novembre 1976, a margine della sua prima azione, si presenta così:

Prima linea non è l’emanazione di altre organizzazioni armate come Br e Nap, ma l’aggregazione di gruppi guerriglieri che hanno finora operato sotto sigle diverse.

L’attentato così rivendicato ha colpito la sede dell’Associazione dirigenti Fiat di via Carlo Alberto, e a realizzarlo è stato il «Terzo gruppo di fuoco Prima linea – Torino», di cui fa parte anche MDC, che ha ormai compiuto la sua trasformazione da bibliotecario a capo militare di un’insurrezione che, forse, sta per compiersi.

Di qui in avanti, le azioni firmate Pl si fanno quasi quotidiane: incendi, occupazioni armi in pugno, pestaggi, agguati a capireparto, fascisti, uomini delle forze dell’ordine. E sabotaggi. Nelle memorie dei reduci degli anni di piombo l’evocazione della Resistenza al nazifascismo ricorre spesso, sia come motivo fondante — il desiderio di raccogliere il testimone di una rivoluzione lasciata a metà — sia come fonte di ispirazione operativa — il mito della guerriglia che dalle montagne penetra nelle città, sul modello dei già citati Gap.

Non è un caso che alle gesta dei gappisti si ispiri il sabotaggio della rete di trasporto pubblico delle città di Milano e Torino progettato per le notti del 19 maggio e del 2 giugno 1977, come risposta a un provvedimento del governo che aboliva alcune festività religiose e civili. Le due notti gappiste, però, hanno esito diverso: a Milano tutto fila per il verso giusto, mentre a Torino è un disastro, le azioni programmate in diversi punti della città falliscono, compresa quella affidata a MDC e Sandalo, incaricati di far saltare in aria con nove etti di esplosivo uno scambio tranviario nel quartiere San Paolo. Come se non bastasse, poi, alcuni compagni vengono arrestati in flagrante o quasi, e uno di loro pronuncia per la prima volta le parole “Prima linea” nel corso di un interrogatorio (anche se dovranno passare altri due anni prima che un militante tratto in arresto si dichiari prigioniero politico appartenente al gruppo).

Dopo la fallimentare notte del 2 giugno, per molti militanti torinesi, tra cui MDC e Sandalo, la permanenza in città non è più possibile: il primo decide di nascondersi per un po’ a Milano, nell’attesa che le acque si calmino, mentre il secondo si rifugia nella casa di famiglia di Castigliole d’Asti, tra i dolci declivi delle Langhe. In città sono ormai centinaia le persone al corrente delle pericolose frequentazioni di MDC, eppure negli atti delle indagini di quelle settimane il suo nome non compare mai: nell’estate del 1977 cadono molte teste, anche di primo piano, dell’area che fa riferimento a Prima linea, ma quelle di Marco e Roberto, o di Alberto e Franco, no.

In ottobre, mentre Sandalo inizia il servizio militare come ufficiale di complemento nel reparto degli alpini, MDC, a seguito di una lunga lista di assenze e di un’aspettativa di due mesi al termine della quale non ha ripreso il suo posto, viene licenziato dall’impiego di bibliotecario presso il IX Istituto tecnico commerciale, dove nel frattempo era stato trasferito dal Galfer. Dopo la breve parentesi milanese rientra a Torino, ma per tutta la prima metà del 1978 nel palcoscenico della rivoluzione c’è posto solo pe le Brigate rosse, impegnate a gestire il sequestro Moro. Prima linea approfitta della stasi per darsi un minimo di organizzazione, per dedicarsi a qualche rapina di autofinanziamento e per partecipare ai campi di addestramento militare organizzati all’estero da qualche sigla vicina, come i Napap francesi.

Al sopraggiungere dell’estate, Marco passa qualche giorno prima in Calabria, ospite della sorella Maria Pia, poi in viaggio sulla costa orientale della Sicilia, e a settembre si ricongiunge con il figlio Luca a Finale Ligure, dove ritrova anche la sorella e il papà, che non vede né sente da mesi. Una volta rientrato a Torino per riprendere il filo della rivoluzione, abbandona in fretta la città perché insospettito da alcune voci che girano sul suo conto e si trasferisce di nuovo a Milano, dove entra a far parte del comando nazionale di Pl, ma senza per questo rinunciare al suo ruolo militare, anzi: entra anche nel gruppo di fuoco che opera in città e che, dopo la pausa forzata dei mesi appena trascorsi, ha in progetto di alzare il livello dello scontro.

Nel frattempo, però, i segnali poco rassicuranti per Marco si intensificano. Il 24 ottobre, il settimanale Panorama pubblica uno scoop che ha dell’incredibile: parrebbe che la telefonata con cui le Brigate rosse hanno rivendicato l’omicidio del maresciallo di polizia Rosario Berardi — freddato a Torino, in corso Belgio, nelle prime ore del mattino del 10 marzo 1978, mentre aspetta il tram — sia partita dall’apparecchio telefonico installato nell’appartamento torinese del ministro Carlo Donat Cattin, in via Romagnoli 27. La notizia è un evidente falso, ma è importante per il valore simbolico che veicola: qualcuno ha voluto avvisare il ministro che sono in molti a sapere cosa combina il figlio; un segnale, un monito, forse la premessa di un proposito ricattatorio. Sta di fatto che il ministro comincia a prendere qualche precauzione, tra cui scambiare quattro chiacchiere con il ministro dell’Interno Virginio Rognoni, il quale si sente di rassicurare il collega e compagno di partito: allo stato attuale, in merito alla militanza politica del figlio Marco non risultato particolari rilevanze.

Eppure, proprio in quelle ultime settimane del 1978 Pl ha già deciso l’obiettivo di quella che sarà una delle azioni più eclatanti di tutta la sua storia: l’omicidio del sostituto procuratore della Repubblica Emilio Alessandrini, a cui MDC parteciperà in prima persona.

Emilio Alessandrini, trentasette anni, è conosciuto come il giudice di piazza Fontana perché, titolare dell’inchiesta sull’evento traumatico che ha inaugurato la strategia della tensione, è stato il primo a intuire la vera identità degli ambienti in cui quell’attentato è maturato, i suoi fini e, forse, anche i suoi mandanti ed esecutori. Questo però non basta a farne una figura ben vista da certi ambienti di quella sinistra extraparlamentare che più ha pagato il prezzo dei depistaggi su quella strage. Perché al di là del suo lavoro su piazza Fontana, Alessandrini è un magistrato intelligente, scrupoloso, poco incline al compromesso, impegnato in una riorganizzazione strutturale della procura di Milano e, soprattutto, titolare di un fascicolo che riguarda l’area dell’autonomia milanese che potrebbe portare dritto dritto a Prima linea.

Alessandrini viene assassinato a Milano alle 8.30 del 29 gennaio 1979, mentre si trova a bordo della sua auto ferma all’incrocio tra viale Umbria e via Tertulliano. A ucciderlo è un gruppo di fuoco di Pl composto da Sergio Segio (che spara per primo con una Smith & Wesson) e Marco Donat Cattin (che spara per secondo con una 357 Magnum), da Michele Viscardi e Umberto Mazzola (di copertura alle spalle dei due esecutori materiali), e da Bruno Russo Palombi (che attende i quattro in auto).

Da qui in avanti, e soprattutto a Torino, il militarismo di Prima linea si avviterà su sé stesso.

Nel mese di febbraio i ferimenti con arma da fuoco hanno cadenza settimanale, tanto che il consiglio di circoscrizione di Madonna di Campagna-Lanzo arriva a promuovere un’iniziativa estrema: un questionario antiterrorismo composto da una serie di domande — a cui rispondere in maniera anonima — da sottoporre agli abitanti del quartiere nel tentativo di arginare un’epidemia di violenza che sembra non avere argini. L’iniziativa, però, si rivela un mezzo flop: delle oltre centomila copie del questionario distribuite, ne tornano indietro compilate solo 12.676, e di queste appena 35 rispondono al quesito:

Avete da segnalare fatti che possono aiutare le forze dell’ordine a individuare coloro che commettono attentati, delitti, aggressioni?

Nonostante il fallimento del progetto, il comando nazionale di Pl decide di colpire chi lo ha promosso, e il nome scelto è quello di Michele Zaffino, consigliere comunale del Partito comunista italiano, tra i più convinti sostenitori del questionario. Zaffino andrà gambizzato, non ucciso, e a occuparsene saranno due ragazzi del gruppo, Matteo Caggegi, nome di battaglia Charlie, e Barbara Azzaroni, Carla, di venti e ventinove anni, operaio della Fiat il primo, maestra di asilo nido la seconda. A coadiuvarli ci saranno altri due uomini, tra cui Fabrizio Giai, proveniente dalla roccaforte della Val di Susa, a cui è affidata la responsabilità militare dell’azione. Quando il gruppo di fuoco arriva nel quartiere è la mattina del 28 febbraio 1979 e sta per compiersi il primo dei tre atti di una tragedia che appare una sorta di compendio di ciò che è stata Prima linea.

TRAGEDIA IN TRE ATTI

In via Paolo Veronese, una 128 verde con quattro persone a bordo si ferma davanti al ristorante Dell’Angelo, di proprietà di un certo signor Villari. L’uomo, a pochi mesi dalla pensione, gestisce il locale insieme al trentanovenne Carmine Civitate, ex operaio Fiat di origini calabresi che ha in progetto di rilevare l’attività a titolo definitivo.

Dalla 128 scendono un ragazzo e una ragazza che, dopo essersi guardati intorno, entrano nel bar, mentre i due uomini che li accompagnano rimangono in auto. Nel frattempo, un altro esercente della zona, insospettito dal gironzolare prolungato della vettura, ha chiamato la polizia, che invia sul posto una delle sue pantere, la volante numero 7. Quando gli agenti entrano a loro volta nel locale, i due uomini rimasti a bordo della 128 non fanno in tempo ad avvertire i compagni già all’interno del bar, perciò il conflitto a fuoco è inevitabile. Alla vista dei poliziotti Matteo spara con la sua P38 e i colpi raggiungono l’agente Antonio Nocito, ventotto anni, ferendolo a una coscia. Il suo collega risponde al fuoco e uccide entrambi i ragazzi, mentre i complici rimasti in auto riescono a dileguarsi.

L’uccisione di Matteo e Barbara ha un impatto devastante, non solo sulla ristretta cerchia piellina, ma su tutto il movimento rivoluzionario. «L’area dei compagni» dichiarerà un militante di Pl in sede processuale «era emotivizzata e richiedeva la rappresaglia». Ai funerali della Azzaroni, che si tengono a Bologna, la sua città natale, partecipano migliaia di persone. Da più parti si levano richieste di vendetta, e vendetta sarà. La trilogia del terrore innestata dal questionario antiterrorismo di Madonna di Campagna è solo agli inizi, e il secondo atto, se possibile, sarà ancora più feroce del primo.

Il 9 marzo, sempre a Torino, un gruppo di fuoco di Pl — composto da Maurice Bignami, nome di battaglia Davide ed ex compagno di vita della Azzaroni, Fabrizio Giai, Bruno Laronga, Silveria Russo e Giancarlo Scotoni — tende un’imboscata a una pattuglia di polizia convocata con una telefonata dello stesso Bignami presso un bar-bottiglieria di via Millio, nel quartiere San Paolo. Il locale è di proprietà della famiglia Pizzato — padre, madre, figlio e nuora — che quel sabato sta pranzando nel retrobottega quando due clienti sui vent’anni entrano nel bar, ordinano due caffè al banco e poi occupano il locale, prendendo in ostaggio i proprietari. A quel punto, sintonizzata una radio sulle frequenze della questura, con una telefonata convocano sul posto una pantera, dicendo che c’è appena stato un tentativo di furto di un’auto e che il malintenzionato è stato colto in flagrante e bloccato. Ora sta alla polizia venirselo a prendere.

Quando, dopo una quarantina di minuti, la volante numero 11 giunge sul posto, il primo a entrare nel bar è il capo pattuglia Gaetano D’Angiullo, trentuno anni, subito investito dai colpi sparati da dietro il bancone. L’uomo cade sulla schiena, già all’esterno del locale, da dove il suo collega risponde con raffiche di M12 che mandano in frantumi la vetrata, mentre alle loro spalle i due uomini di copertura, La Ronga e Russo, sparano a loro volta verso gli agenti, ora stretti tra due fuochi. Nel giro di un paio di minuti vengono esplosi più di settanta colpi, «un mare di fuoco» lo definirà Silveria Russo durante la puntata dedicata alla storia di Prima linea della Notte della Repubblica, l’inchiesta di Sergio Zavoli sugli anni di piombo passata alla storia della televisione italiana. Pochi di quei proiettili vanno a bersaglio, la maggior parte vaga fuori controllo, e uno raggiunge uno studente di diciannove anni, Emanuele Iurilli, che rientrando a casa da scuola e si trova in via Millio perché abita proprio lì, proprio sopra il bar Dell’Angelo.

Emanuele frequenta l’ultimo anno dell’Istituto tecnico Carlo Grassi e una volta preso il diploma sogna di iscriversi all’Accademia aeronautica per diventare pilota, o, se va male, alla facoltà di ingegneria del Politecnico. Quando viene colpito al petto da un proiettile che risulterà essere stato sparato dal kalashnikov in dotazione a uno degli attentatori, la madre Elvira lo vede accasciarsi al suolo dalla finestra di casa, dove è stata richiamata dal trambusto della sparatoria. A terra rimane anche uno degli uomini di Pl, La Ronga, ferito da fuoco amico, cioè dai colpi sparati dalla compagna (di militanza e di vita) Russo. Sarà proprio MDC a occuparsi del trasferimento del ferito a Milano, in un luogo sicuro.

L’esito disastroso dell’operazione di via Millio apre un dibattito lacerante dentro il gruppo, ma non ne ferma l’offensiva militare. Anche perché i conti con gli assassini di Barbara e Matteo sono ancora aperti. È ora di chiudere la tragedia dando seguito al suo terzo e conclusivo atto.

Colsi nei suoi occhi uno sguardo che appunto interpretai come quello di una persona che sarebbe morta di lì a poco e per associazione di idee mi venne in mente lo sguardo del camoscio prima che parta il colpo del cacciatore. Lo sguardo della persona braccata. Il barista aveva lo sguardo della persona braccata.

A pronunciare queste parole, in un’aula di tribunale, è Roberto Sandalo, e il barista braccato è Carmine Civitate, pochi minuti prima di essere ucciso da un gruppo di fuoco di Pl composto dallo stesso Roby-Franco (nel ruolo di autista), da Michele Viscardi e Fabrizio Giai (nel ruolo di copertura), e da Marco Donat Cattin e Maurice Bignami (nel ruolo degli esecutori materiali). Perché a cinque mesi di distanza dalla sparatoria al bar Dell’Angelo e a due dalla fallita imboscata nel bar di via Millio, la morte di Charlie e Carla non è ancora stata vendicata. Così, il 18 luglio 1979, a finire nel mirino è lui, Carmine Civitate, erroneamente ritenuto l’autore della telefonata che il 28 febbraio aveva portato sul luogo la volante 7.

Pl arriva a questa convinzione, che si rivelerà errata, tramite un’indagine condotta nel quartiere e grazie alla testimonianza di una ragazzina che frequenta le scuole medie, figlia di un carabiniere amico di Civitate, al quale quest’ultimo avrebbe confessato di essere stato lui a fare la telefonata incriminata. Poi, come nel gioco del telefono senza fili, dalla figlia del carabiniere questa voce è arrivata alle orecchie di un giovane vicino all’area piellina, trasformandosi in una condanna a morte.

Civitate è giustiziato dentro il bar che è diventato suo da neppure un mese, davanti agli occhi della moglie Francesca, con cinque colpi di pistola, di cui uno alla tempia e due al cuore.

Qui Prima linea, alle 18 il gruppo di fuoco ha giustiziato il boia Villari, in piazza Stampalia.

La solita telefonata all’Ansa annuncia che l’“operazione Giuda” è riuscita, anche se al giornalista dell’agenzia che ha sollevato la cornetta non è ben chiaro chi sia questo Villari. Le cronache che arrivano dal luogo dell’attentato sono confuse, al punto che neppure i carnefici sembrano avere le idee ben chiare su chi abbiano ammazzato. Quando il giornalista dell’Ansa avverte il suo interlocutore che la vittima non si chiama Villari, quello risponde: «È il padrone del bar, forse abbiamo sbagliato cognome, ma lui è quello». E il redattore aggiunge: «Il morto si chiama Civitate». «Può darsi, allora è il signor Civitate».

Marco Donat Cattin quel giorno al bar Dell’Angelo non avrebbe dovuto esserci. È stato coinvolto nell’operazione solo una settimana prima, perché l’uomo scelto in prima battuta nel frattempo era stato arrestato. E per lo stesso motivo Marco ha fatto in tempo a partecipare anche a un’altra azione dall’esito tragico, antecedente di appena cinque giorni l’omicidio Civitate.

Il 13 luglio un commando di Pl aveva svaligiato la Cassa di risparmio di Druento, un piccolo comune a nord di Torino, ma durante l’operazione — denominata “Durango” perché i due uomini incaricati di gestirla, ovvero Bignami e MDC, entrando in banca avrebbero dovuto intimare la consegna dei soldi in spagnolo — qualcosa era andato storto. Due vigili urbani, notate le auto parcheggiate in divieto di sosta davanti alla filiale, si erano avvicinati all’edificio ma erano stati intercettati da uno dei rapitori, Roberto Sandalo, che li aveva fatti entrare a forza nella banca insieme alle due guardie giurate che la sorvegliavano. Tutto mentre la rapina era già in corso. Secondo la testimonianza di Sandalo, ritenuta attendibile in sede processuale, uno delle guardie giurate, mentre si stava stendendo a terra come ordinatogli di fare, aveva portato la mano alla fondina e Roby-Franco lo aveva colpito al capo con il calcio della sua Smith & Wesson 4 pollici. In quel momento, accidentalmente, era partito un unico colpo di pistola che aveva raggiunto uno dei due vigili urbani, Bartolomeo Mana, uccidendolo sul colpo. In sede processuale Sandalo dichiarerà:

Il Mana si piegò a terra senza un gemito, come se si fosse spontaneamente e coscientemente sdraiato in conformità all’ordine che avevo dato. Giuro di non essermi accorto che il vigile fosse rimasto ucciso e nemmeno colpito.

Il giorno dopo l’omicidio di Carmine Civitate, MDC parte per le vacanze, come ricorderà lui stesso davanti al giudice istruttore il 25 marzo 1981, in una località della Sardegna dalle parti di Capocaccia, insieme ad altri tre compagni. Poi, dopo essere rientrato qualche giorno a Roma, si sposta in Valle d’Aosta, dove si trattiene fino al 3 settembre. È probabilmente in queste settimane che matura la decisione di abbandonare Prima linea, come comunica al comando nazionale di lì a qualche settimana. Ne spiega le ragioni in un documento intitolato Per il comunismo e firmato con il compagno Massimo Prandi, dove in realtà non si attesta una resa, bensì un progetto di rilancio, preceduto da una pausa di riflessione e riorganizzazione. In quell’autunno del 1979, MDC sembra aver chiaro che non si può continuare sulla scia dell’ultima estate: troppo sangue, troppa approssimazione, troppo volontarismo. Meglio fermarsi, riparare per un periodo all’estero dove riflettere e riorganizzarsi, e magari dedicarsi all’autofinanziamento, per poi riprendere la lotta armata quando ci saranno di nuovo le condizioni per farlo.

Marco informa della sua decisione Sandalo, a cui chiede anche di intercedere presso la sua famiglia affinché gli procuri un passaporto, e l’amico accetta di aiutarlo, organizzando un incontro tra Marco e la sorella Maria Pia — il 14 maggio 1980, davanti al giudice istruttore di Torino, la donna racconterà di aver cercato in quella occasione di convincere il fratello a fermarsi lì, di farlo ragionare, e che lui, al contrario, si giustificava con storie incredibili, «da ragazzo che sogna avventure tipo Salgari»:

Disse che voleva andare all’estero, un paese non della Cee, ad allevare cavalli. […] Ricavai l’impressione che Marco fosse (usò lui questa parola) scazzato dalla politica; diceva che non c’erano più spazi per fare qualcosa di serio in politica.

Sempre Sandalo combina un incontro tra MDC e la madre, alla stazione di Vercelli, ed è proprio Roby ad accompagnare la signora Donat Cattin al luogo dell’appuntamento, ma Marco quel giorno non si fa vedere. È la prima metà di novembre, il 9 del mese la polizia ha arrestato un militante di Prima linea, William Waccher, che, dicono le voci, ha iniziato a parlare, anche di un certo comandante Alberto. Così MDC preferisce allontanarsi ancora una volta da Torino e riparare a Milano dove, insieme ad altri transfughi della lotta armata, organizza qualche rapina di autofinanziamento, soprattutto nel bresciano. Proprio in un paesino alle porte di Brescia, San Paolo, a metà gennaio del 1980 il comandante Alberto compie il suo ultimo atto rivoluzionario: una rapina al Credito agricolo che frutta agli autori 58 milioni di lire.

QUI MANCA UN FIGLIO

L’attenzione dei media in queste settimane è concentrata su quello che accade nella caserma dei carabinieri di Torino dove Patrizio Peci — capo della colonna torinese delle Brigate rosse, arrestato il 19 febbraio insieme al compagno Rocco Micaletto — sta per diventare il primo collaboratore di giustizia nella storia del partito armato. Grazie alle sue confessioni gli uomini del generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, per la prima volta, saranno in grado di ricostruire l’intero organigramma delle Br, e non solo, perché nel corso della sua confessione Peci compirà incursioni anche in territori non frequentati in prima persona, tra cui quello di Prima linea.

A partire dal 4 maggio 1980, il quotidiano Il Messaggero, per uno di quei perversi rapporti di complicità tra stampa e magistratura così ricorrenti nella storia del nostro giornalismo, inizia a pubblicare ampi stralci dei verbali di interrogatorio di Peci, che in verità dovrebbero essere coperti dal segreto istruttorio. Con quei documenti, tre giorni più tardi il quotidiano Lotta Continua arriva addirittura ad allestire un supplemento di 16 pagine, senza rinunciare ad alludere a uno sfizioso dettaglio grazie al noto sarcasmo dei suoi redattori. Peci ha già svelato ai magistrati Gian Carlo Caselli e Mario Griffey l’identità del comandante Alberto — «per quanto riguarda Torino, mi consta che vi sia il figlio di Donat Cattin, che era militante di rilievo di Prima linea» —, ma i verbali pubblicati sui giornali non sono completi, mancano delle pagine, tra cui la numero 50, proprio quella in cui il brigatista fa il nome impronunciabile. E Lotta Continua sottolinea la coincidenza con un malizioso refuso: «qui manca un figlio», annoterà, anziché «qui manca un foglio».

MDC, sostiene Peci, appartiene a un gruppo di dissidenti interno a Pl che vuole lasciare l’organizzazione, progettando l’esilio e una serie di rapine di accumulo. E il brigatista rivela anche la fonte di un’informazione tanto preziosa: Roberto Sandalo, che Peci ha incontrato nel mese di gennaio perché voleva entrare nelle Br. Ma quando i due si sono visti non potevano certo immaginare che di lì a poche settimane avrebbero condiviso un destino così beffardo: passare in pochi giorni dal progetto di rilanciare la rivoluzione a quella di affossarla attraverso la delazione ai danni di amici e compagni. Sandalo infatti, arrestato il 29 aprile, dopo due giorni decide di diventare il Peci di Pl, dando inizio a una confessione fiume che si protrae per due settimane senza soluzione di continuità.

S(C)ANDALO

Il primo quotidiano a rivelare che MDC è un terrorista è Paese Sera, che il 7 maggio titola: Peci: il figlio di Donat Cattin fa parte di Prima linea. La notizia viene ripresa e rilanciata da tutti gli organi di informazione con la rapidità dei grandi scoop, e nelle settimane successive la svolta investigativa si trasforma in scandalo politico.

Da una parte il padre, dall’altra il figlio. Da una parte il rappresentante delle istituzioni, dall’altra chi vuole rovesciarle. Da una parte la famiglia, dall’altra lo Stato. E in mezzo ricatti, bugie e infamie che non risparmiano nessuno. L’affare Donat Cattin sta per travolgere il palazzo.

Marco Donat Cattin, iscritto nel registro degli indagati per banda armata, lascia l’Italia diretto a Parigi l’11 maggio 1980. Quello stesso giorno i quotidiani danno grande risalto alla notizia secondo cui il comandante Alberto faceva parte del gruppo di fuoco che ha ammazzato il giudice Emilio Alessandrini, anche se la bomba Donat Cattin esplode davvero solo il 30 maggio, quando vengono pubblicati ampi stralci delle rivelazioni di Sandalo, capaci di aprire una crisi istituzionale con pochi precedenti nella storia repubblicana del paese.

Sandalo racconta di aver ricevuto una telefonata dalla signora Amelia, la mamma dell’amico Marco, il 25 aprile, quattro giorni prima del suo arresto: la moglie del senatore lo pregava di raggiungerli nella loro abitazione, in via Romagnoli, per avere notizie del figlio che, da quanto si dice, è stato tirato in ballo da Peci. Accolto in casa Donat Cattin, Sandalo apprende la notizia dallo stesso senatore — apparsogli, racconta Roby, in pigiama —, il quale aggiunge un dettaglio impensabile: a confermargli la notizia che il figlio è nei guai sarebbe stato il presidente del consiglio dei ministri, Francesco Cossiga. E a seguire un altro particolare, ancora più inconfessabile. Carlo Donat Cattin, dice Roby,

mi disse: «Senta Sandalo, qua il Peci a Pescara ha fatto il nome di mio figlio […]. Ieri sera Cossiga nel suo studio privato, per essere sicuro che nessuno ci ascoltasse, mi ha detto: “Carlo, dal ministero degli Interni ho saputo che tuo figlio è stato tirato in ballo”. […] Di Cossiga Donat Cattin mi riferì quest’altra frase: “Noi cercheremo di tenere la notizia coperta il più possibile. Tu vedi se riesci a farlo andare all’estero. Un conto è che lo prendano, un conto è che sia all’estero”».

Ricapitolando: il potente ministro avrebbe confidato al soldato della rivoluzione che – per bocca del presidente del consiglio – suo figlio è ricercato perché coinvolto in fatti di terrorismo; al che il potente ministro chiede al soldato di aiutarlo a trovare il figlio-terrorista per farlo espatriare, seguendo il suggerimento fraterno del presidente del consiglio.

EDIPO E LAIO

La versione dell’accaduto fornite da Carlo Donat Cattin divergerà sensibilmente da quella di Sandalo. In particolare, il senatore non accennerà mai alla confidenza fattagli da Cossiga, ma dirà di aver saputo del coinvolgimento del figlio da una soffiata anonima, arrivata tramite un biglietto recapitatogli la sera del 23 aprile nell’hotel di Roma dove alloggiava. Durante un colloquio del giorno successivo, Cossiga gli avrebbe poi garantito che, per quanto ne sapeva, fino a quel momento a carico di Marco non risultavano addebiti specifici.

Sandalo, dal canto suo, continua a ricostruire i fatti di quei giorni, un fiume in piena. E ripete la sua versione davanti alla Commissione parlamentare inquirente istituita in gran fretta per accertare eventuali responsabilità a carico delle due massime cariche istituzionali coinvolte nello scandalo: il presidente del consiglio Cossiga e il ministro dell’interno Rognoni, chiamati a rispondere, tra gli altri, a questi interrogativi: è vero che Carlo Donat Cattin è stato informato dal primo ministro del coinvolgimento del figlio nelle indagini? È vero che sempre Cossiga ha consigliato al senatore di far espatriare il figlio-terrorista, promettendo di tenere la notizia riservata? Ci sono le condizioni per una incriminazione di Cossiga per il reato di favoreggiamento?

La commissione riceve dalla procura di Torino i primi atti relativi all’inchiesta il 28 maggio, la stessa fredda mattina in cui la Brigata XXVIII Marzo uccide il giornalista del Corriere della Sera Walter Tobagi. Il giorno successivo, i principali protagonisti della vicenda parlano davanti ai membri della commissione, nel corso di una lunga udienza cominciata alle 11 del mattino e proseguita fino a notte inoltrata. E il 31 maggio la commissione, con 11 voti favorevoli e 9 contrari, dispone l’archiviazione del caso, decisione confermata anche dal parlamento riunito in seduta comune.

Cossiga è salvo e Carlo Donat Cattin si dimette dalla carica di vicesegretario della Democrazia cristiana.

EPILOGHI

Marco Donat Cattin viene estradato in Italia il 27 febbraio 1981. La Chambre d’Accusation di Parigi però, coerente alla dottrina Mitterrand, esclude il giudizio per il reato associativo di appartenenza a banda armata, perciò l’imputato dovrà rispondere dei soli reati specifici che gli verranno contestati. Inoltre anche l’ormai ex comandante Alberto, come molti altri suoi compagni, decide di usufruire della legge sulla dissociazione approvata dal parlamento italiano nel febbraio del 1980, e poi di quella sui collaboratori di giustizia (legge n. 304 del 1982) che concede sconti di pena a chi dichiara chiusa l’esperienza della lotta armata.

In virtù di questo trattamento, Marco Donat Cattin è condannato in primo grado a otto anni di carcere (poi ridotti a sette e nove mesi), torna in libertà il 24 dicembre 1987 e inizia a collaborare con la comunità per il recupero di tossicodipendenti Exodus, gestita da un parroco veronese, don Antonio Mazzi, che negli anni successivi sarebbe diventato un noto volto televisivo. In seguito, lascia la comunità per collaborare con il fratello Paolo alla gestione del teatro Giulio Cesare di Roma.

Intorno alle 23.45 del 19 giugno 1988, Marco sta percorrendo l’autostrada A4 Milano-Venezia a bordo di una Bmw 524 intestata alla società Ayres. Ha da poco lasciato Brescia — dove è andato a trovare, come ogni fine settimana, la compagna Teresa, da cui ha appena avuto il piccolo Tommaso Filippo — diretto a Roma, dove lavora. All’altezza del casello di Verona Sud, una Ritmo con due giovani a bordo sta per immettersi dallo svincolo dell’autostrada del Brennero, quando viene urtata sul fianco da una Regata guidata dal trentacinquenne veronese Umberto Quagli. In conseguenza dell’urto le due auto bloccano tutta la carreggiata, e nell’incidente viene coinvolta una terza vettura, una Bmw targata Verona con a bordo i coniugi Pietro Barion, alla guida, e Andreina Furlan (cugina del professor Silvano Furlan, padre di quel Marco condannato per i delitti di Ludwig). Nel tentativo di evitare le tre macchine messe di traverso, l’uomo alla guida perde il controllo della Bmw, che sbanda e si schianta contro la Regata. Barion ha la peggio (verrà ricoverato con una prognosi di quaranta giorni) mentre la moglie Andreina, illesa, scende dall’auto sotto shock, ma in buone condizioni. È in questo momento che sopraggiunge l’auto di Marco Donat Cattin, che inchioda e finisce con la parte anteriore destra contro la Bmw dei coniugi Barion. Marco, che non si è fatto un graffio, vede la signora Furlan sulla strada, scende anche lui ed entrambi si sbracciano in mezzo alla carreggiata nel tentativo di segnalare il pericolo imminente agli automobilisti che sopraggiungono. Ma complice il buio e la confusione, una lancia Thema che viaggia a velocità sostenuta piomba su di loro, trascinandoli per una trentina di metri e uccidendoli sul colpo. Poco meno di sei mesi dopo essere tornato in libertà si chiude così, con un gesto di altruismo, la vita di Marco Donat Cattin.

I funerali si svolgono quattro giorni dopo nella parrocchia di Santa Giovanna d’Arco di Torino, a due passi dalla casa di famiglia, presente al completo: il papà Carlo, all’epoca ministro della Sanità del neonato governo di Ciriaco De Mita, i fratelli Claudio e Paolo, la sorella Maria Pia e il cognato Carmine, la prima moglie Lara con il figlio Luca, e Teresa, l’attuale compagna. C’è anche don Mazzi, che affida ai cronisti della Repubblica il ricordo di

un ragazzo sregolato, nel bene come nel male, che si buttava nelle cose a capofitto. Capisco la pazzia che ha fatto sull’autostrada, nel tentativo di salvare altre persone. Da noi, al centro di recupero dei tossicodipendenti, dava tutte le sue forze, con entusiasmo. E aveva quel carisma del capo, un po’ guascone, come suo padre peraltro, che lo aiutava molto nel lavoro. Dall’anno scorso era andato a Roma, ma si era tenuto in contatto con tre ragazzi. Anzi, proprio di recente li aveva invitati nella capitale per trascorrere insieme qualche giorno. Dei suoi trascorsi in Prima Linea, Marco Donat Cattin parlava malvolentieri: aveva forti rimorsi, viveva con dolore il ricordo di quegli anni. Una volta, mentre mi raccontava un episodio, è stato male fino a vomitare. Il suo più grande desiderio […] era di essere perdonato, o almeno incontrare la vedova di Emilio Alessandrini. Ma non è stato possibile. Purtroppo è morto prima che riuscissimo a trovare una strada di pace e conciliazione.

Durante la cerimonia, che le cronache definiscono «stringata, senza lunghi sermoni né cori», Maria Pia Donat Cattin raggiunge l’altare per recitare una preghiera che, nelle sue parole, «mio fratello avrebbe voluto esaudire, se ne avesse avuto il tempo»:

Signore, che io sia liberato dall’angoscia, sia cancellato dalla faccia della terra e giudicato da te. Piuttosto che vivere ed essere calunniato, è meglio raggiungere la tua volontà.