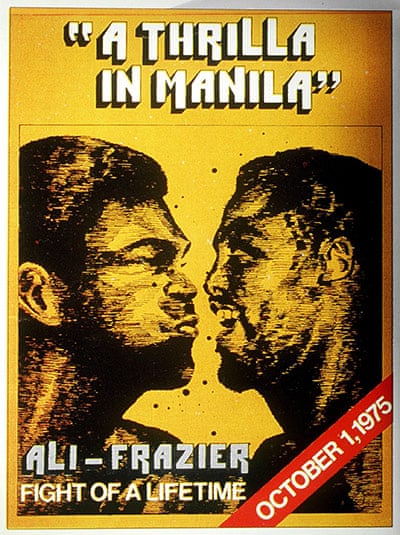

Primo ottobre 1975 — The Thrilla in Manila

Il primo ottobre di quarantacinque anni fa, all’Araneta Coliseum di Quezon City, Filippine, si teneva il terzo e ultimo incontro tra Mohammad Ali e Joe Frazier, uno dei più cruenti e spettacolari match nella storia della boxe.

Lo racconta Jonathan Eig nel capitolo 44 del suo Muhammad Ali. La vita, la splendida biografia del più grande di tutti i tempi pubblicata nel 2019 dalla casa editrice 66thand2nd nella traduzione di Lorenzo Vetta.

Due giorni prima del match, disteso su un divano del suo spogliatoio, Ali rivolse a sé stesso un discorso di incoraggiamento. Nella stanza c’erano alcuni reporter, ma non erano intorno a lui, e Ali peraltro non sembrava interessato a sapere se qualcuno di loro fosse in ascolto. Le parole scorrevano come un flusso di coscienza: «Contro chi ha difeso il titolo?» chiese riferendosi ovviamente a Frazier. «Buster Mathis e Jimmy Ellis. Non è un campione. Ha solo il gancio sinistro, non ha destro, non ha jab, non ha ritmo. Il vero campione sono sempre stato io. Ha regnato perché io ho rifiutato l’arruolamento e mi ha battuto grazie a un colpo di fortuna, ma era solo l’imitazione di un campione. Ha avuto la fortuna di sopravvivere solo perché la sua testa poteva incassare una marea di colpi». Se non si trattava di un’intervista e non gli importava di essere sentito, perché si sentiva obbligato a ripassare le scarse abilità di Frazier? Era un modo per divertirsi? O per dissipare i propri dubbi? Ancora una volta, avvicinandosi all’incontro, Ali si era mostrato impietoso nei confronti dell’avversario, mettendone in dubbio l’intelligenza, la virilità e la negritudine. Aveva brandito una piccola scimmia di gomma, aveva definito Frazier uno scimpanzé, e aveva inscenato un finto combattimento con un uomo travestito da gorilla. Aveva composto senza sosta banali rime sul gorilla e il «Thrilla in Manila». «Non solo è brutto! Ma puoi sentirne la puzza anche se ti trovi in un altro paese!». Ali si tappava il naso. «Cosa penserà la gente di Manila? Non possiamo avere un gorilla come campione. Guardandolo, penseranno che tutti i fratelli neri sono animali. Ignoranti. Stupidi. Orrendi. Se torna campione, le altre nazioni rideranno di noi». Si abbassò, lasciando i pugni dondolare all’altezza delle ginocchia, sbuffando come una scimmia. A un certo punto, puntò una pistola scarica verso il rivale e premette il grilletto quattro o cinque volte. Secondo Frazier era una vera arma – «ne so abbastanza sull’argomento per saperlo» – ma a detta di Ali era solo un giocattolo.

Frazier odiava Ali per come lo trattava. Le ferite erano profonde, e gli sarebbero rimaste per il resto dei suoi giorni. «Gli mangerò il cuore direttamente dal petto» disse al suo allenatore Eddie Futch. «Davvero. Questa sarà la fine, per lui o per me».

Ali sembrava disinteressato. Approcciò lo scontro nello stesso modo in cui aveva approcciato Foreman nel match più importante della sua vita: improvvisando, contando sulla capacità del suo istinto, sulla sua bellezza e sulla buona sorte per uscirne vivo. Far arrabbiare Frazier avrebbe cambiato qualcosa? Forse. O forse no. Che importanza aveva? In ogni caso, il pugilato non era mai stato una questione di educazione. Ali e Frazier si stavano giocando molto di più del titolo mondiale. Si sarebbero misurati per il loro titolo personale, per stabilire una volta per tutte chi fosse il pugile migliore.

Il primo ottobre del 1975, data del match, fu l’ennesimo giorno caratterizzato da sole torrido, umidità a mille e calura irritante. L’Araneta Coliseum di Manila aveva l’impianto di aria condizionata, ma non era sufficiente. Perfino alle dieci di mattina, quando i 28.000 spettatori affollavano l’arena, c’era un caldo ferale. Negli Stati Uniti e in Canada l’incontro sarebbe stato trasmesso dalla televisione a circuito chiuso in trecentocinquanta tra palazzetti e cinema. La maggior parte degli appassionati di boxe lo avrebbe seguito alla radio, come capitava per quasi tutti i match di cartello, ma per quella sfida divenne disponibile una nuova opzione, almeno per i circa centomila proprietari di casa americani abbonati all’Home Box Office, la recentissima rete televisiva via cavo. La sera del combattimento, la Hbo divenne il primo canale a trasmettere via satellite a livello nazionale. Per renderlo possibile, un trasmettitore nelle Filippine inviava via satellite un segnale attraverso l’oceano Pacifico fino alla stazione di Jamesbug, in California. Quest’ultima trasmetteva a sua volta il segnale usando le linee via terra della AT&T a una centrale telefonica di Manhattan, da dove veniva reindirizzato verso gli studi della Hbo sulla Ventitreesima Strada, e poi inoltrato sempre via satellite fino a Valley Forge, in Pennsylvania; da lì veniva poi trasmesso alla stazione di Fort Pierce, in Florida, e poi, grazie alla connessione a microonde, ai fornitori del servizio via cavo. Quando Ali e Frazier apparvero in diretta nelle case degli abbonati alla Hbo, la televisione entrò in una nuova èra. All’improvviso, per gli operatori televisivi via cavo diventava molto più semplice e molto meno caro raggiungere un vasto pubblico con una programmazione originale e dal vivo.

Ali indossava pantaloncini di raso bianchi, Frazier blu. Erano entrambi in condizioni fisiche smaglianti, tuttavia il caldo era così opprimente che era impossibile sapere come avrebbero retto i contendenti se il match fosse durato più di qualche ripresa.

Il gong suonò, sancendo l’inizio della loro terza sfida nell’arco di quattro anni e mezzo.

Ali avanzò verso il centro del ring con le mani a protezione del volto, mettendo in mostra quella perfetta posa pugilistica che gli era sfuggita per gran parte della sua carriera, anche se non la conservò a lungo. Sferrò cinque jab sinistri prima di lanciare il suo primo destro. Dopo circa trenta secondi, smise di muoversi per il quadrato, abbassò le braccia e cominciò a mirare alla testa dell’avversario con potenti ganci in serie. Frazier si abbassò e si gettò contro Ali, che però riuscì a togliersi dal pericolo. Non si allontanò con un passo di danza, anzi, non danzava affatto. Ciononostante, nei primi round fu lui a dettare il ritmo del match. Tendeva il braccio sinistro, sfruttando il maggiore allungo, per tenere il rivale a distanza e poi schioccare un destro incrociato quando Frazier cercava di scacciare il sinistro. Nei primi due round Ali tirò molti più pugni dell’avversario, e molti andarono a segno: colpi potenti e sonori, il volto teso in un ghigno, i piedi piantati a terra, il corpo a spirale per imprimere il massimo della forza. Ali voleva il ko. Voleva farla finita prima che Frazier o il caldo potessero attanagliarlo.

Frazier barcollò più di una volta. Il sudore sprizzava dal suo volto. Verso la fine della seconda ripresa sembrò sul punto di cadere, ma tenne duro. Grugnì e si attaccò al rivale, sferzandogli le costole con pugni che risuonavano come enormi maglie di ferro su una grancassa.

All’inizio del terzo round, Ali fece ricorso al rope-a-dope, rannicchiandosi all’angolo e lasciando avvicinare così tanto Frazier da poterne sentire il calore dell’alito. Dopo essersi fatto percuotere per una quarantina di secondi, Ali si raddrizzò e si lanciò contro il rivale. I suoi diretti destri sballottarono all’indietro la testa di Frazier. Il round terminò con entrambi i contendenti all’attacco, le braccia che mulinavano e le teste che ruotavano. Ali gridava contro Frazier. Frazier grugniva contro Ali. Anche se fu il campione a conquistare il round, lo sfidante riuscì comunque a toccarlo al mento con un possente gancio sinistro.

«Continua a demolirlo, campione!» gridò qualcuno all’angolo di Ali.

Nel quarto e nel quinto round, Ali si appoggiò di nuovo nel suo angolo, mente Frazier lo bersagliava a braccia e fianchi. Nel sesto, lo sfidante si incuneò sotto il petto di Ali e iniziò a martellare come un uomo che si ritrova rinchiuso nel bagagliaio di un’auto, con l’unica differenza che in questo caso ogni tanto il bagagliaio replicava. Anche se non sembrava possibile, la temperatura nel palazzetto continuava ad aumentare, il fumo di sigari e sigarette formava una nuvola densa che si attaccava al soffitto e l’aria aveva un odore putrido. Ali era madido di sudore, suo e di Frazier. Era difficile immaginarsi che uno dei due, o un essere umano qualunque, potesse resistere quindici riprese in quelle condizioni ambientali e subendo simili attacchi. Un paio di ganci sembrarono inebetire Ali, che però non smise di combattere. Un altro gancio sinistro gli sbatacchiò la testa. Un navigato giornalista sportivo lo definì il pugno più devastante che avesse mai visto, perfino più devastante di quello che aveva mandato al tappeto Ali nel 1971.

«Caro vecchio Joe Frazier» disse il campione, mentre i due contendenti si alzavano dagli sgabelli per cominciare il settimo round. «Pensavo che ormai fossi finito».

«Ti hanno riferito male, bellezza» replicò Joe.

Nell’ottavo round, Ali tentò ancora una volta di mettere fine al match. Abbandonò la postura difensiva, digrignò i denti e caricò il più possibile i colpi. Ma Frazier non cadde, e Ali non riuscì a mantenere quel ritmo per l’intero round. E quando si rimise alle corde per riposarsi, Frazier si incurvò e lo azzannò di nuovo ai fianchi. Fece ciò che sapeva fare meglio. Bombardò il ventre dell’avversario con otto o nove diretti prima di cercare il colpo di grazia con il gancio sinistro. Ali oscillò ma rimase in piedi.

Anche la nona e la decima ripresa furono sul filo dell’equilibrio. Frazier era il più aggressivo dei due. Sapeva di dover incassare i migliori colpi di Ali per riuscire ad accorciare le distanze. Per una frazione di ciascun round, il campione si lasciò sfiancare da Frazier. Se la boxe è fondamentalmente una prova di forza, Ali aveva scommesso che alla fine il più forte si sarebbe dimostrato lui, che avrebbe vinto grazie a una maggiore resistenza. Per tutta la vita, aveva obbligato il proprio corpo a rispondere alle sue sollecitazioni. Da adolescente, contro Corky Baker, aveva danzato, sferrato jab e schivato i poderosi colpi del bullo del quartiere finché quest’ultimo non aveva deciso di abbandonare in preda alla vergogna. Contro Sonny Liston, quando tutti pensavano che avrebbe passato il tempo a scappare e a nascondersi, si era lanciato in avanti sparando bordate insospettabili. Contro Foreman si era trasformato in una spugna, assorbendo l’energia dell’avversario. Aveva sempre eccelso nello sfruttare le debolezze degli altri, ma ora si stava affidando a un diverso tipo di talento: la pura capacità di resistere. Si era convinto che contro Frazier avrebbe trionfato soffrendo, accettando di soffrire più dell’avversario. Era sempre stato pronto a soffrire – per il suo sport, per la sua religione, per il suo piacere – ma non aveva mai sperimentato una simile sofferenza fisica.

«È stato come morire» avrebbe dichiarato alla fine. «La cosa più simile alla morte che abbia mai provato».

Come molti credenti, Ali parlava spesso della morte. Sebbene avesse la fortuna di avere uno dei corpi più belli e aggraziati al mondo, aveva sempre accettato che esistessero dei limiti, che nessuno viveva per sempre. Citando una preghiera musulmana: «Apparteniamo ad Allah e a lui torneremo». Per il momento, era chiaro che Ali fosse pronto a pagare un prezzo altissimo per continuare a boxare, e che fosse pronto a spingersi più in là di quanto non avesse mai fatto.

Tra la decima e l’undicesima ripresa, Ali si stravaccò sullo sgabello al suo angolo. Sembrava svuotato, esausto.

«Il mondo ha bisogno di te, campione!» gridò Bundini, le lacrime che gli scorrevano sulle guance.

Ali si alzò e fissò Frazier, dall’altro lato del ring. Avevano entrambi i volti gonfi, la zona intorno agli occhi violacea, ed erano fradici di sudore e sangue. Tutto intorno, gli spettatori in preda all’eccitazione ne volevano ancora di più. Nel corso dell’undicesimo round, Ali riuscì nell’impresa di trovare qualche riserva di energia. Sferrò più pugni, pugni più duri, più veloci, settantasei in tutto, uno ogni 2,37 secondi. La maggior parte raggiunse il bersaglio: la testa di Frazier. Enormi gocce di sangue volavano dal volto deformato dello sfidante. Eppure, continuava ad avanzare. «Signore, abbi pietà!» urlò Bundini.

Nel dodicesimo round, Frazier finalmente rallentò. Ali sfruttò il maggior allungo e mandò a segno il suo miglior colpo fino a quel momento. Nuovi bozzi si aggiunsero a quelli già affiorati sul sopracciglio di Frazier. Sembrava un cadavere appena raccolto sull’autostrada. Nella tredicesima ripresa Ali gli fece saltar via il paradenti, un’impresa che sembrò regalare al campione una nuova scarica di adrenalina. Piantato al centro del ring, tirò un destro che per poco non mandò al tappeto il rivale, ma anche in quel caso, Frazier riuscì in qualche maniera a restare in posizione eretta. Attraverso le palpebre quasi chiuse, riuscì a localizzare l’avversario, spingerlo all’angolo e tempestarlo a ripetizione con i suoi pugni al fegato. Ali sollevò agli occhi al cielo, come per dire: Ma come fa quest’uomo a colpirmi ancora?

Nel quattordicesimo round Frazier non vedeva più. L’occhio sinistro chiuso e quello destro compromesso, non riusciva più a mirare il gancio se non raddrizzandosi e voltando il capo verso sinistra. Ma in questo modo, non era in grado di avvistare i diretti incrociati che saettavano in direzione della sua testa. Ali gliene inflisse nove di seguito.

Rincuorato, il campione divenne più convinto. Quando avrebbe dovuto essere esausto, anzi, in un momento in cui avrebbe dovuto essere ben più che esausto, fu capace di mantenere un ritmo che sfidava non solo il caldo ma anche la logica e forse la fisiologia. Praticamente cieco, Frazier fu investito da una marea di colpi. A ogni pugno preso, pennacchi di sudore, muco e sangue volavano dal suo sopracciglio. Joe, resistendo disperatamente, cercava l’avversario con il solo occhio funzionante. Avanzava con passo pesante come un fantasma, come uno spettro che avrebbe perseguitato Ali per il resto dei suoi giorni, qualunque fosse stato l’esito del combattimento. Frazier fu colpito, colpito e colpito, ormai inerme, ma si rifiutò di cadere. I suoi piedi scivolavano in avanti, le sue braccia si agitavano. Tentò di mandare a segno l’ennesimo gancio sinistro, la sua unica speranza. Ma non ne fu capace.

Quando suonò il gong, si diresse barcollante verso l’angolo. Si accasciò sullo sgabello e sentì il suo manager dire: «Joe, è finita».

«No, no,» rispose «non puoi farmi questo».

Ma Futch, da allenatore aveva visto morire sul ring quattro suoi pugili. In seguito, avrebbe confessato di aver pensato ai figli di Frazier quando aveva insistito per interrompere l’incontro a un solo round dalla fine.12 Alcuni spettatori seduti vicino all’angolo del campione avrebbero dichiarato di aver udito Ali mentre diceva a Dundee di voler gettare la spugna. Quest’ultimo non ha mai confermato quelle voci, ma ha ammesso di non essere sicuro che il suo pugile sarebbe stato in grado di reggere un’altra ripresa.

Ma non importava. Per fortuna, Futch mise fine all’incontro.

Ali si alzò dallo sgabello, da vincitore, o almeno da sopravvissuto. Sollevò la mano destra in aria. E, mentre Cash Clay, Rahaman Ali, Don King e Herbert Muhammad salivano sul ring, crollò a terra.

Quella notte, Imelda Marcos lo scortò sulla scalinata col tappeto rosso verso una festa in suo onore al Malacañang Palace. Il pugile rimase seduto in silenzio, facendo scivolare con delicatezza il cibo tra le labbra gonfie e graffiate. Frazier era conciato troppo male per partecipare al ricevimento, mentre Ali volle comunque interpretare il ruolo del guerriero trionfante, sebbene si sentisse più un guerriero ferito. Il giorno dopo urinò sangue (e lo avrebbe fatto per settimane). Aveva gli occhi rossi, il volto tumefatto, la mano destra gonfia e dolorante. Contemplando dalla finestra del suo hotel un tramonto purpureo, si voltò verso un giornalista e chiese: «Perché lo faccio?».