La malinconia degli amici maschi

È vero che siamo solo a metà del cammino, ma qualcosa mi dice che 1982 Janine di Alasdair Gray occuperà un posto molto alto nella classifica dei libri più belli a cui ho lavorato nel corso del 2020.

Il merito di averlo pubblicato per la prima volta in Italia — il libro è uscito da una settimana — va ancora una volta alla temeraria Safarà, casa editrice di Pordenone da qualche anno impegnata, tra le altre meritevoli imprese, nel recupero di una tra le voci più visionarie del Novecento, autore di quell’incredibile allucinazione letteraria che è Lanark, «la Divina Commedia del calvinismo anglosassone».

E allucinata, per certi versi, è anche la notte trascorsa da Jock McLeish, il protagonista del secondo romanzo di Gray, uscito nel 1984 e definito da Ali Smith tra i più potenti dell’autore, «un perfezionamento della sua combinazione di anarchia, gentilezza e lirismo».

McLeish è uno scozzese quasi cinquantenne, alcolizzato e divorziato, di professione supervisore ai sistemi di sicurezza, che nel corso di una notte trascorsa in bianco nella camera d’albergo di una qualche anonima cittadina delle Highlands, Peebles o Selkirk, sta decidendo se togliere o meno il disturbo dal mondo. E nel farlo dà vita a un voluttuoso e disperato flusso di pensieri nel corso del quale le sue fantasie porno-erotiche — incentrata su tre donne: Janine, modellata sulle sembianze di Jane Russell; la Superba, diminutivo di superbaldracca; e Big Momma, una lesbica obesa — si intrecciano a commoventi ricordi d’infanzia, riflessioni sui massimi sistemi della politica e della natura umana, ed esilaranti dialoghi con il divino.

Tra i ricordi di McLeish che inducono alla lacrima c’è senz’altro quello — sopraggiunto all’improvviso, senza alcuna apparente motivazione, subito dopo aver rivangato quella «volta che sono stato dentro il fondoschiena di una donna e non è stato né crudele né egoista» — del suo più caro amico, Alan, «un uomo che non era né un codardo né uno strumento» e che «morì per una caduta che non dipendeva da lui esattamente come una bottiglia non dipende da un braccio che accidentalmente la spacca a terra».

Maledetto maledetto maledetto maledetto perché è morto, quel bastardo non sarebbe mai dovuto morire, ovvio che lo perdono per essere morto ma fino al giorno in cui morirò io lo odierò odierò odierò perché è morto. Era completo. Tutti gli altri che ho incontrato sono usciti dall’infanzia come me, con qualche talento o affetto danneggiato o violato sotto la superficie, ma con una durezza innata, e invece l’aver avuto per puro caso un certo tipo di genitori l’ha reso intatto, soltanto così riesco a descriverlo. Come dicevano i vecchi di qualcuno particolarmente sveglio e intelligente, ci stava tutto, lui. Qualunque donna guardasse si sentiva bella, qualunque uomo a cui parlasse si sentiva interessante, soltanto gli invidiosi lo detestavano, bastava il suo aspetto a infondere fiducia negli altri. Era, e sembrava, magnifico. Era la persona meno distratta, l’uomo meno misterioso al mondo.

Mentre leggevo questo passaggio ho sentito che stava accadendo ciò che, negli ultimi tempi, più mi diverte e appaga durante la lettura di un libro. Una sensazione che ha a che fare con la capacità di certe pagine di evocarne altre lette e amate in passato, senza però che questa corrispondenza salga in superficie o si palesi in maniera plateale. È piuttosto una percezione defilata, appena riconoscibile, eppure intensa.

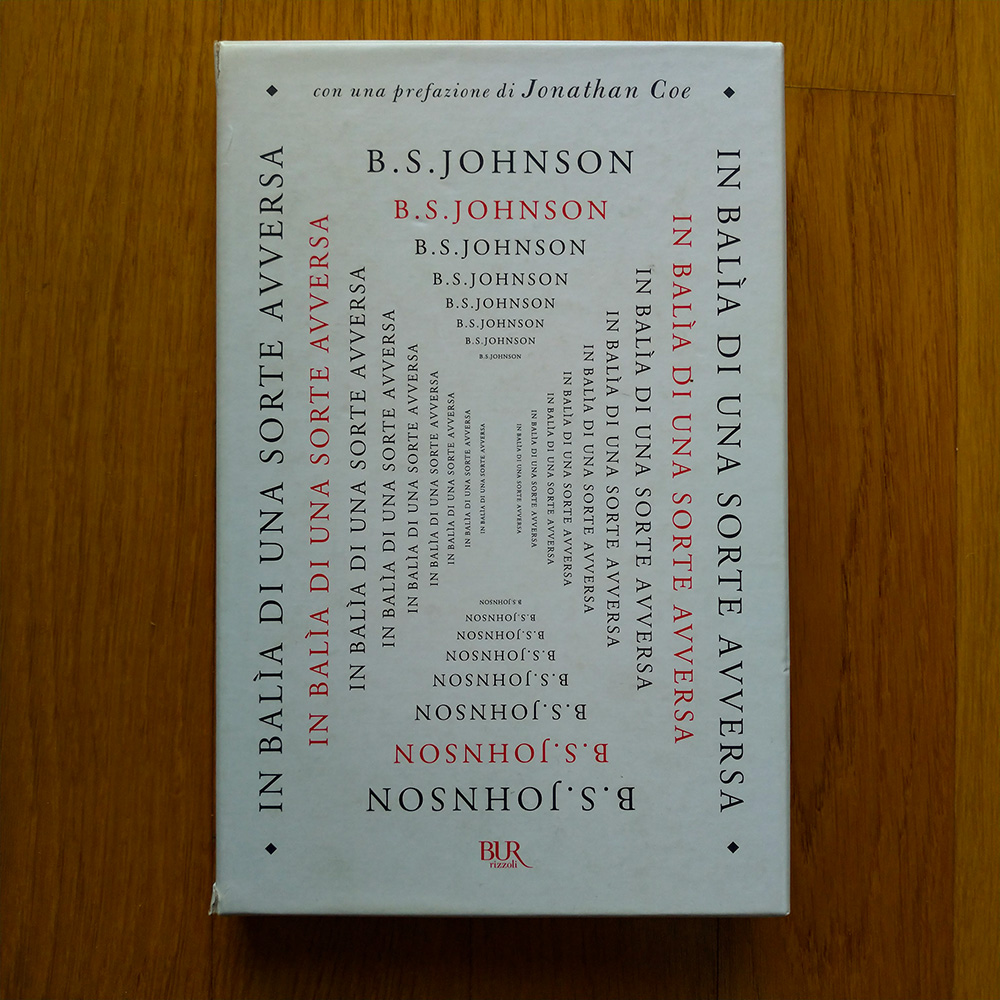

Nello specifico, l’improvvisa irruzione dell’amico Alan nei ricordi di McLeish mi ha riportato alla memoria l’incipit di un altro romanzo visionario, pazzo e geniale: In balìa di una sorte avversa, di B.S. Johnson, scritto nel 1969, scomparso dai radar dopo il suicidio dell’autore (1973) e finalmente pubblicato in Italia da Bur Rizzoli nel 2011, in un’edizione basata sul dattiloscritto originale di B.S. Johnson, e che quindi ripristinava i tagli operati in occasione della sua prima uscita.

Siamo ancora in Gran Bretagna, non più nelle Highlands scozzesi ma nelle Midlands inglesi, e più precisamente a Nottingham, dove l’anonimo protagonista del romanzo — di professione cronista sportivo — giunge dopo un viaggio in treno per assistere a una partita di calcio di cui dovrà scrivere per il suo giornale.

Quando l’uomo scende dalla carrozza ed esce dalla stazione è subito travolto da una reminiscenza che lo accompagnerà per tutta la durata del libro e che, anche in questo caso, riguarda un amico che non c’è più:

Ma io questa città la conosco! La biglietteria verde, l’ufficio oblungo dall’estremità semicircolare, quell’ironico cleristorio, le piastrelle smaltate marroni, verdi in basso, le stesse, le travi decorative a sbalzo senza nulla da sostenere, in alto, ovvio! La conosco questa città! Come ho fatto a non capire, quando mi ha detto Segui il City questo weekend, che era la sua città? Tony. Quelle sue guance ingiallite e cascanti dalle ossa scavate, le mascelle raggrinzite, o no, rattrappite, i denti ora sconnessi e distanziati l’uno dall’altro nel mezzo sbadiglio innaturale della bocca, sì, la bocca un tempo così carnosa, tutta la faccia, pure quella, ora cascante, derelitta, unica costante la montatura spessa degli occhiali, la bocca aperta come in un urlo controllato, ma niente suoni, solo piccole oscillazione della testa, la saliva bianca secca e appiccicosa, ultime secrezioni di quelle ghiandole tormentate, cauterizzate fino a renderle inutili, la bocca che si chiude soltanto per bere acqua dal bicchiere accanto al letto, quel letto matrimoniale, nella casa dei genitori, un bungalow, doveva assumere di frequente acqua e limone, per il modo in cui la terapia aveva ridotto le sue ghiandole salivari, per come le aveva distrutte. Lui

Leggere In balìa di una sorte avversa significa immergersi in una esperienza irripetibile perché, come spiega lo stesso autore in una breve nota introduttiva, il libro è composto da «ventisette sezioni, temporaneamente tenute insieme da una fascetta rimovibile. Fatta eccezione per la prima e l’ultima (che sono indicate come tali), le altre venticinque sono state concepite per essere lette in ordine casuale».

Nel tentativo di riprodurre il flusso sempre estemporaneo, disordinato e accidentale dei ricordi — e sempre diverso, anche quando quello stesso ricordo continua a fare capolino nella memoria —, B.S. Johnson concepì l’allestimento del suo quarto romanzo come una serie di fascicoletti (si pensi a qualcosa di simili alle segnature che compongono un libro “normale”) contenute all’interno di una scatola — a book in the box — ma non rilegate tra loro, in modo tale che ciascun lettore, pur leggendo lo stesso libro, avesse la possibilità di leggerne uno sempre diverso, in una sequenza di pagine (e ricordi) decisa da lui (basta prendere le venticinque sezioni e mischiarle come si fa con un mazzo di carte prima di una partita a briscola) o in quella trovata all’interno della scatola al momento dell’acquisto.

Uniche eccezioni, la sezione introduttiva (Primo) e quella conclusiva (Ultimo), che tali devono rimanere.

«Perché pubblicare un libro in scatola?» si chiede Jonathan Coe, artefice del recupero di B.S. Johnson in patria, nell’introduzione al romanzo. Scopriamo così che quell’incipit commovente descrive un episodio veramente vissuto da B.S. Johnson, che un sabato pomeriggio di inizio anni Sessanta prese davvero un treno diretto a Nottingham per seguire un incontro di calcio in qualità di reporter sportivo dell’Observer, senza rendersi conto, durante il viaggio, di esserci stato già così tante volte in quella città, perché a Nottingham aveva vissuto e lavorato il suo migliore amico, Tony Tillinghast, morto di cancro qualche anno prima.

Ma quando per lavoro visiti una città diversa ogni sabato, avrebbe in seguito scritto B.S. Johnson, «acquisisci la meccanica del viaggio, l’abilità di muoverti in un luogo sconosciuto quasi in automatico». Così succede che a volte ti dimentichi anche delle cose più care, preziose, amate. E quando lo realizzi e i ricordi ti sommergono all’improvviso come un corso d’acqua dopo l’apertura delle paratie della diga che lo sbarrava, ecco che lo fanno non in maniera sistematica, continua e lineare, ma disordinata, confusa e spesso interrotta da ciò che ti accade intorno nel momento in cui li rivivi.

Era questa casualità, scrive Coe, questa mancanza di struttura nel modo in cui ricordiamo le cose e riceviamo impressioni, che Johnson voleva registrare con assoluta fedeltà. Ma si rese ben presto conto che la casualità è «direttamente in conflitto con il dato tecnologico del libro rilegato, perché quest’ultimo impone al materiale narrativo un ordine, una sequenza fissa di pagine».

Da qui, la soluzione del libro nella scatola.

Eccentrica e radicale, come tutta la vita dell’autore, magistralmente raccontata dallo stesso Coe in una densissima biografia intitolata Come un furioso elefante.

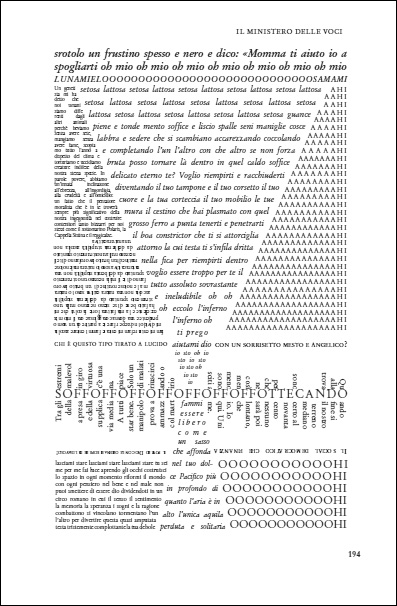

Pur non arrivando agli estremi di B.S. Johnson, in 1982 Janine anche Alasdair Gray si concesse qualche stravaganza tipografica. Del resto pure McLeish, come l’alter ego di B.S. Johnson, non fa che riflettere, ricordare, rimestare. E non si può certo immaginare che lo faccia in maniera ordinata, scosso com’è da un delirio che dura tutta la notte, attizzato per giunta dalla volontà di uccidersi. Ecco quindi che certe pagine, come questa del capitolo 11, esplodono in più voci parallele, tra cui quella nientemeno che di Dio, dando vita a una composizione tipografica che ricorda certe avanguardie di inizio Novecento.

Eppure non è stata questa predisposizione alla sperimentazione a indurmi a credere che i romanzi di Gray e B.S. Johnson si parlino, seppur sottovoce, né quel gusto per la sfida letteraria che li renderebbe impensabili nel conformismo letterario di oggi.

Il vero comune denominatore, mi pare, sta nel fatto che entrambi indagano, tra i tanti, un tema che ho sempre trovato bello e malinconico, ovvero l’amicizia tra uomini, l’intimità che si crea tra due amici — nel corso delle lunghe serate al pub a chiacchierare di libri, calcio e donne tra una pinta e l’altra di birra — e il vuoto che viene a crearsi quando questa, per i più disparati motivi, viene meno.

E lo fanno con una grazia ironica e mesta, riassunta in questo squarcio nell’oblio che attraversa il cervello di McLeish.

Una piccola luce nel buco nero della sua memoria, piccola ma capace di rendere tutto il senso della parola amicizia.

Un giorno tornai a casa mia dopo mezzanotte e mi accorsi di essermi scordato la chiave. Nessuna luce alle finestre. Non volevo svegliare gli altri inquilini bussando, quindi andai nel cortile sul retro e vidi che un canale di scarico arrivava quasi vicino alla mia finestra semi aperta, e qualche ramo portava di traverso quasi ai lavandini della cucina e ai bagni. Mi arrampicai su per la parete attaccandomi a quelli e capii che per arrivare ai davanzali mi mancava poco più di un centimetro. Sapevo che Alan ci sarebbe arrivato, casa sua era vicina, e di sicuro era in piedi perché preferiva lavorare quando gli altri dormivano. Andai da lui e gli chiesi aiuto. Senza dire una parola mi accompagnò a casa, si arrampicò velocemente su per il canale di scarico ed entrò dalla finestra che era al quarto piano. Andai su aspettandomi di trovare la porta aperta ma passarono alcuni minuti e quando questa si aprì, lui aveva un aspetto sconvolto. Il volto bianco e gli occhi pallati, sembrava non vedermi o sentirmi. Lo portai nella mia stanza e gli preparai una tazza di tè. Si rannicchiò su una poltrona tenendo la tazza con tutte e due le mani, e fissandola come se dentro ci fosse qualcosa di terribile. Piano piano gli tornò il colore, buttò giù il tè, sorrise, e disse: «Ora lo sai, soffro di vertigini». […]

Quel che vide Alan in quella tazza fu la sua morte. Io vedo la mia nel mio bicchiere, ne sento il sapore sulla lingua, la percepisco nell’oblio che mi attraversa il cervello. Ci sono tante cose che prima ricordavo, dipendevo dal fatto di ricordarmene e ora non me le ricordo più. Io ed Helen avremo di certo passato piacevoli periodi di calma nei dieci o dodici anni assieme, ma non me li ricordo. Avremo di certo trascorso insieme molti giorni di festa. Non me ne ricordo neanche uno. Le cellule cerebrali che contenevano quei ricordi si sono dissolte. Ora nel cervello ho un buco nero dove un tempo splendeva la luce, un buco che si fa sempre più largo di giorno in giorno finché tutto quello che so, tutto quello che sono, non vi scivolerà dentro. Sorso. Sorso. Povero Alan, eri sconvolto per aver visto la tua morte. Devi averla amata, la vita. Io pure amavo la vita allora, ma ora non mi fa né caldo né freddo.