Del dolore e del furore

#1 Ossessione

Solo uno professionista, uno strizzacervelli come si sarebbe detto un tempo, potrebbe spiegarmi perché, fin dal ginnasio, sono così attratto dalla storia degli anni di piombo. Una sorta di ossessione da cui, negli ultimi anni, ero riuscito a liberarmi. E che ora, complice una recensione di Fabrizio Sinisi letta sul sito del quotidiano Domani, torna a fare capolino.

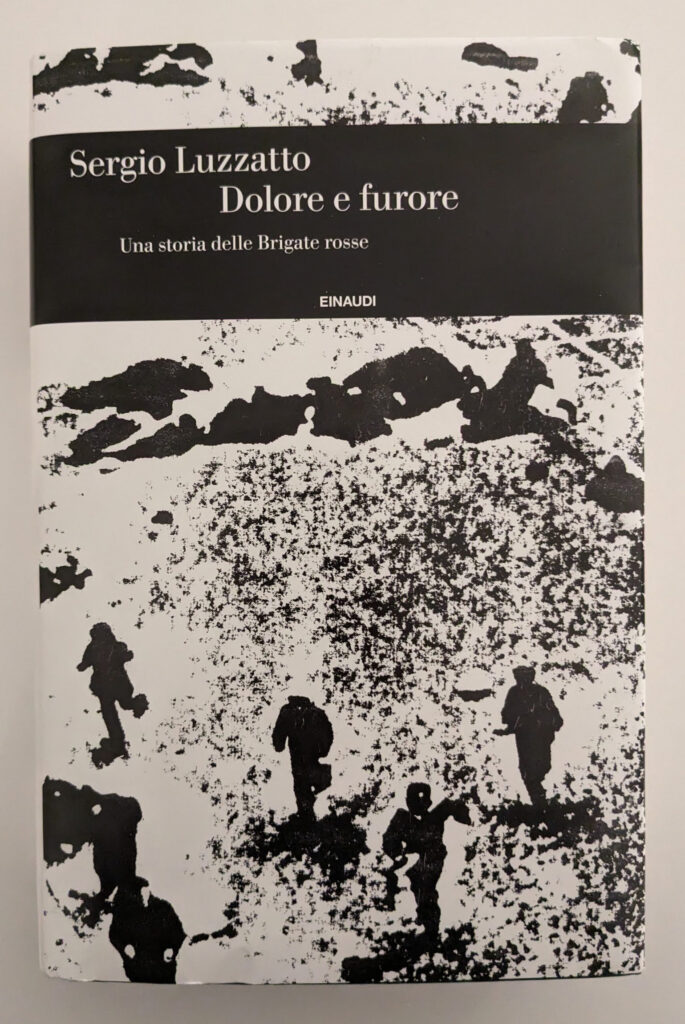

Perché Dolore e furore – libro nel quale Sergio Luzzato ricostruisce la storia della colonna genovese delle Brigate rosse attraverso l’oscura biografia di Riccardo Dura, il «terrorista perfetto» – è un’opera così densa e rigorosa, sorretta da una concezione così alta del metodo e della cura, che, al cospetto della grossolana approssimazione del presente, rischia di provocare un effetto di benevolo straniamento: ma come, esistono ancora testi concepiti, realizzati e curati in questo modo? con questa qualità?

È una domanda, questa, a cui ho pensato spesso durante la lettura del libro. E che potrebbe dare la stura a una riflessione sulla condizione attuale del lavoro autoriale e editoriale, che però ci porterebbe fuori tema. Perché il primo post del 2024 di Piattaforma si pone un altro obiettivo, e ben più banale: comunicare a quante più persone possibili — credo molto poche, in verità — l’importanza di quest’opera, di cosa racconta e di come lo racconta.

#2 Il cosa

Al centro del libro, dicevamo, c’è la storia della colonna genovese delle Brigate rosse. Che l’autore sceglie di ricostruire partendo da una biografia individuale, «sfuggente, elusiva, fantomatica»: la biografia di Riccardo Dura, nome di battaglia «Roberto», che di quella diramazione brigatista è stato descritto come il rappresentante più presente, affidabile ed efferato. Un’impresa che Luzzato stesso definisce «storiograficamente disperata», perché «Dura è stato un terrorista così perfetto da passare inosservato. […] aveva fatto tutto quello che ha fatto senza mai entrare nel mirino delle forze dell’ordine».

Nel corso della sua vita di brigatista di cose ne ha fatte tante, Dura. Da quelle tipiche di un neo militante regolare (clandestino) che deve farsi le ossa: rubare auto, falsificare targhe, affittare covi, svaligiare banche, ripulire (nel vero senso del termine) soldi, reclutare reclute. A quelle, più complesse, da dirigente ormai consumato dell’organizzazione, e killer. Fu Dura a decidere (da solo? sul momento? o perché in precedenza aveva ricevuto il via libera da qualcuno più in alto di lui?) che Guido Rossa non avrebbe dovuto essere semplicemente ferito, gambizzato. Perché una spia berlingueriana andava abbattuta, non c’era altra via. Così come fu Dura a interpretare nella maniera più furente le nuove regole d’ingaggio che, dopo il sequestro Moro, trasformarono l’attacco al cuore dello stato in una guerra privata contro i carabinieri del generale Dalla Chiesa.

L’impresa di Luzzato sarà stata anche «storiograficamente disperata», ma il risultato finale è mirabile.

Perché al termine della lettura, la biografia disgraziata, a tratti anche commovente, del «brigatista sconosciuto» — come lo definì la stampa dopo che il suo cadavere fu ritrovato nel covo di via Fracchia, insieme a quelli di tre suoi compagni giustiziati dagli uomini dell’Arma —, emerge in tutta la sua tragicità. Soprattutto nella sua prima parte, quella antecedente all’ingresso nel partito armato, segnata dalla «solitudine del figlio unico»: dal rapporto impossibile con una madre che decide di sbattere il figlio ancora adolescente nell’infermo del riformatorio minorile della Garaventa, la nave-scuola ancorata nel porto di Genova; dal nomadismo del giovane marinaio alla Conrad che, uscito da quell’inferno, prende la via dei mari; e, una volta tornato sulla terraferma, da una militanza nella sinistra parlamentare che si potrebbe definire timida, scandita più dall’ascolto che dalla parola, e dalla capacità di farsi volere bene un po’ da tutti.

Mentre questa vita diafana diventa sempre più nitida a mano a mano che le pagine scorrono, di pari passo si compone un affresco più grande e collettivo, che da una biografia individuale si apre sulla biografia di una città – la Genova degli anni Sessanta e Settanta –, e dalla biografia di una città si apre ancora di più sulla biografia di una nazione: l’Italia di quegli stessi due decenni (e oltre), attraversata da una temperie di violenza che l’avrebbe segnata per sempre.

#3 Il come

Fin qui, per sommi capi, il cosa. Ma se l’intento di queste note, come si diceva, è comunicare l’importanza del libro, non si può trascurare il come è stato concepito, scritto e curato.

E qui richiamo due passaggi del Prologo che mi sembrano indicativi. Nel primo, Luzzato accenna alla «scelta di metodo storiografico» adottata, che «consiste nel respingere l’idea che la vicenda del terrorismo di sinistra vada studiata principalmente guardando alle zone d’ombra, dando la caccia ai “misteri”, inseguendo le “rivelazioni”. Al contrario, sono persuaso che – per l’essenziale – la storia delle Brigate rosse sia a portata di mano. Negli scaffali degli archivi, sui ripiani delle biblioteche. E che chieda unicamente di essere rintracciata con pazienza, ricostruita con attenzione, interpretata con sensibilità» [p. XL].

Niente da aggiungere se non un «finalmente».

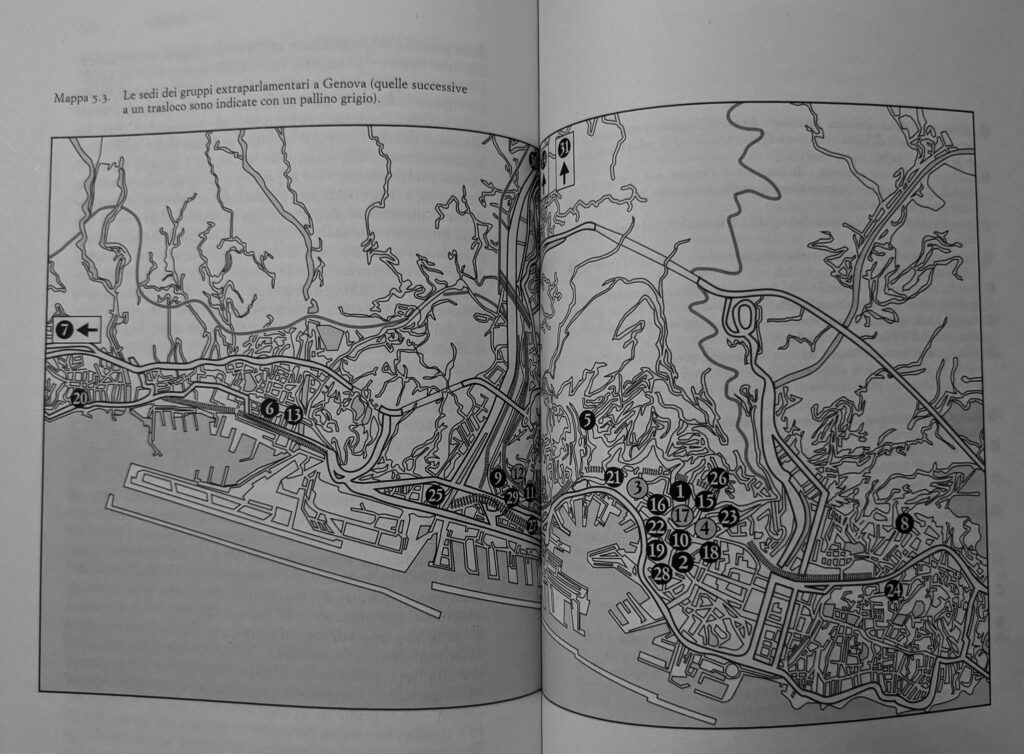

E poi c’è quella bellissima immagine della ricostruzione storica che si dipana in una dimensione non solo temporale, ma spazio-temporale, e che pertanto «richiede uno sguardo topografico avvertito, attento al rapporto tra politica e territorio» [p. XXX]. Da qui il ricorso frequente — oltre che a fotografie (ci tornerò tra un attimo), grafici e diagrammi — a mappe che permettono al lettore di calarsi nella città, nelle sue vie e tra i suoi palazzi, con ancora più realismo. Anche a chi (come me) a Genova non ha mai messo piede (fatta eccezione per quelle ventiquattr’ore funeste del luglio 2001). Con effetti, a volte, di vera sorpresa, anche di incredulità: quella che riporto di seguito (spero senza suscitare le ire di alcuno) è la mappa che compare alle pp. 266-267 e che illustra le sedi dei gruppi extraparlamentari dislocate nella sola Genova intorno alla metà degli anni Settanta, «quando il tempo delle sedi si preparava a lasciare il passo al tempo dei covi». Basta darle un’occhiata, anche senza soffermarsi troppo sulla corposa legenda, per intuire le dimensioni spaziali della storia raccontata in questo libro.

#4 Una foto

E poi c’è questa foto (p. 100) che, lo ammetto (anche se potrebbe sembrare ridicolo), un po’ mi ha emozionato (ma spiegare perché è difficile).

Ritrae, da destra a sinistra, Enrico Fenzi e i neo sposi Giovanni Senzani e Anna Fenzi (sorella di Enrico), «in un giorno imprecisato della tarda estate del 1969, o del primo autunno», durante una sosta sulla via Aurelia lungo un viaggio in auto da Genova a Roma. A scattare è Lorenzo, fratello di Enrico e Anna.

Al tempo in cui, come dicevo all’inizio di queste note, maturai una sorta di ossessione verso la storia degli anni di piombo, maturai anche una sorta di ossessione dell’ossessione. Ossia, focalizzai il mio interesse sulla figura di Giovanni Senzani di cui all’epoca, a differenza di oggi, non era stato scritto praticamente nulla, ed era facile intuire che rappresentasse il grande non detto della storia brigatista.

Ricordo tutte le ore perse a cercare notizie su quell’uomo misterioso, responsabile di azioni di una audacia per certi versi inedita nella storia delle Br, e di una efferatezza che ai miei occhi del tempo appariva inimmaginabile (e che oggi invece, abbruttito come sono/siamo dalle cronache quotidiane, sembra quasi ordinaria). Tra queste ultime, il sequestro/omicidio di Roberto Peci, fratello del pentito Patrizio: una sorta di anteprima di quella pornografia della violenza che avrebbe inondato i nostri schermi (di tutte le dimensioni) nei trent’anni a venire.

Ricordo anche un dialogo surreale avuto con una persona che lo aveva conosciuto (e con cui aveva collaborato) nella sua veste di editore, che me lo descrisse come un «nonnino simpatico». E proprio alla luce di questi ricordi, vedere il giovane neo sposo Senzani al centro di questa foto — «pensieroso. Come gravato dalla responsabilità del viaggio. Consapevole che indietro non si poteva tornare» — be’ sì, un brivido me lo ha provocato. Quel genere di brivido che solo la vertigine della storia può provocare.

#5 Post scriptum

Ho ordinato Dolore e furore il giorno successivo al ritrovamento del corpo di Giulia Cecchettin nei pressi di un luogo a me molto caro, dove non sono ancora tornato da quel 18 novembre. Sono entrato nella libreria Ubik della città in cui vivo che era già sera, poco prima della chiusura, mi sono indirizzato direttamente alla cassa con la copertina del libro aperta sullo schermo dello smartphone e alla giovane libraria lì presente ho chiesto: «Buonasera, ce l’avete questo libro?».

Alla mia domanda è seguito, più o meno, questo dialogo.

«Oggi ce li abbiamo entrambi…».

«Non ho capito, mi scusi. In che senso entrambi? Il libro è uno solo…».

«Intendevo il dolore e il furore. Oggi ce li abbiamo entrambi.»

«…»

«Comunque il libro no, non ce l’abbiamo. Se lo ordina, appena arriva le mandiamo un sms. Di solito passano dai tre ai cinque giorni. Vado?»

«Vada.»

Come promesso, dopo quattro giorni ho ricevuto l’sms e sono tornato alla Ubik, ma la giovane libraia non c’era. Altrimenti le avrei detto che nei quattro giorni precedenti avevo pensato spesso alle sue parole, augurandomi che il suo dolore passasse presto, ma il furore no.

Sergio Luzzato, Dolore e furore. Una storia delle Brigate rosse, Einaudi Storia, 2023, pp. LII – 704, € 38

In sovracoperta: elaborazione grafica di Livio Baistrocchi, da una fotografia di Viktor Bulla,

in La guerriglia in Germania federale, ciclostilato, circa 1976

© Carlo Rocchi (pseudonimo di Livio Baistrocchi).