5 aprile 1992 — L’assedio di Sarajevo

Oggi, ma trent’anni fa, l’esercito serbo cingeva d’assedio Sarajevo, capitale dell’odierna Bosnia-Erzegovina, inaugurando la più lunga e sanguinosa morsa militare dell’epoca moderna ai danni di una città europea, conclusasi dopo 1425 giorni (il 29 febbraio 1996) e costata la vita a 11.541 civili, di cui 1601 minori.

Artefici di quella carneficina furono, anche, i 287 cecchini serbi muniti di fucili di precisione Zastava M76 (capaci di colpire un bersaglio a oltre un chilometro di distanza), dislocati sulle alture che circondano la capitale — il monte Trebević (ancora oggi raggiungibile dal centro cittadino con una funivia) o le colline Hrasno Brdo e Zlatište — e sugli edifici urbani occupati dalle truppe di Slobodan Milošević, tra cui gli hotel Bristol e Holiday Inn, la caserma militare Maršal Tito e i palazzoni del quartiere Grbavica.

Postazioni in grado di offrire una visuale panottica su luoghi di passaggio vitali per la popolazione civile, come il ponte Bratstvo i Jedinstvo (della Fratellanza e dell’Unità) o il Vernanja. Qui, caddero la studentessa Suada Deliberović e la giovane mamma Olga Sučic, le prime due vittime (si racconta) di un totale impossibile da calcolare, aggiornato dapprincipio con il nome e cognome dei caduti, poi, data la frequenza del riconteggio, con un’anonima addizione.

A partire dal 2015, il fotografo Luigi Ottani è tornato a Sarajevo per immortalare i passanti dalle medesime postazioni utilizzate dai cecchini serbi per farne carne da macello trent’anni fa, «banalmente incuriosito dal doppio significato del termine inglese shooting»: fotografare e sparare. E da quel progetto sono poi nati un libro, Shooting in Sarajevo (Bottega Errante Edizioni, 2010), e una mostra fotografica itinerante, che in questi giorni (fino al primo giugno) fa tappa alla Casa del Mantegna di Mantova.

Tra le foto del volume, che ho risfogliato spesso in questi ultimi giorni, ce n’è una che mi colpisce sempre più delle altre.

Non raffigura passanti «osservati senza averne consapevolezza», scrive lo storico Carlo Saletti in uno dei contributi del libro, mentre attraversano la strada seguiti dal mirino dell’obiettivo fotografico, bensì uno dei tanti camposanti della città, la lunga distesa di ceppi bianchi del cimitero musulmano di Kovači, che si inerpica su un dolce pendio a poche centinaia di metri da Baščaršija, il mercato storico, e appena sotto il Bastione Giallo, da cui si gode uno splendido panorama sulla città.

Mi colpisce, quello scatto, perché il cimitero di Kovači lo visitai e fotografai anch’io, nell’estate del 2018, così quando poso gli occhi sulla foto di Ottani mi sembra di tornare indietro a quella giornata calda e afosa, durante la quale passeggiai per ore con la testa pesante e le gambe molli: sulla sponda destra del fiume Miljacka, oltre il Ponte Latino (dove l’arciduca Francesco Ferdinando cadde sotto i colpi di Gavrilo Princip), e poi ancora più in là, lungo la Strada del dragone di Bosnia — peggio nota come Snajperska Aleja, il “viale dei cecchini” — che collega al centro la parte industriale della città, circondata da così tanti grattacieli da diventare un luogo ideale per gli snipers a cottimo dell’esercito serbo.

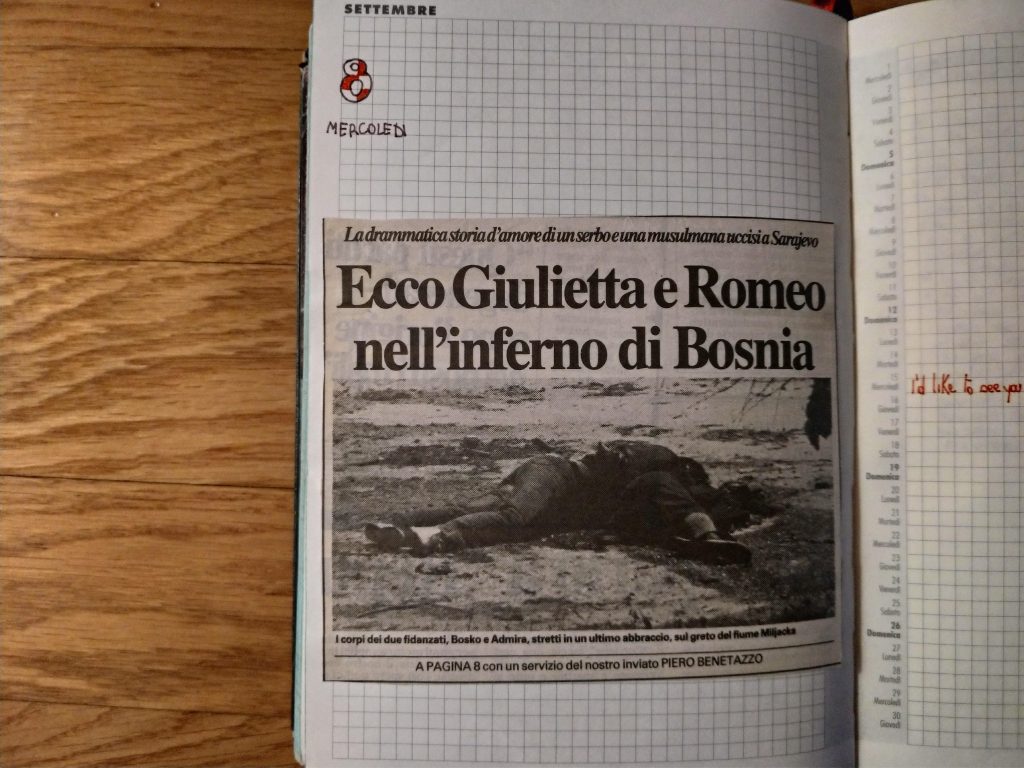

Quel giorno, mentre camminavo, mi era tornato in mente un ritaglio di giornale che avevo conservato e incollato su una pagina (chissà perché quella dell’8 settembre) del mio diario del liceo, accanto al verso di una canzone dei Dinosaur Jr.

Raccontava di una coppia di fidanzati — lei, Admira Ismić, musulmana; lui, Boško Brkić, serbo — i cui corpi erano stati immortalati nei pressi del ponte di Vrbanja, dove sarebbero giaciuti otto giorni dopo essere stati colpiti da un cecchino, il 19 maggio 1993, mentre tentavano di raggiungere la casa dei genitori di Boško, nel quartiere serbo.

Il titolo dell’articolo recitava: Ecco Giulietta e Romeo nell’inferno di Bosnia.

Il primo a raccontare quella storia era stato il corrispondente di guerra americano Kurt Schork, che avrebbe perso la vita il 24 maggio del 2000 in Sierra Leone, mentre documentava la guerra civile scoppiata nel paese per conto della Reuters, insieme al cameraman spagnolo Miguel Gil Moreno de Mora, morto anche lui, e ad altri due colleghi: il sudafricano Mark Chisholm e il greco Yannis Behrakis, entrambi feriti.

Oggi, metà delle ceneri di Schork sono raccolte in una tomba del cimitero dei Leoni di Sarajevo, a pochi centimetri da dove riposano anche Admira e Boško.