3 aprile 1992 — Giovanni, Brett e l’intruso

«Scrivo il grosso di queste righe in ospedale. Di fronte alla mia finestra vi sono due pini romani.

Li guardo all’alba e al tramonto e il mio cuore si riempie di gioia. Sono, come sempre, ottimista.»

Oggi, ma trent’anni fa, moriva Giovanni Forti, corrispondente dagli Stati Uniti dell’Espresso, padre dell’adolescente Stefano (avuto con Giovanna Pajetta, figlia del parlamentare comunista Gian Carlo), poi omosessuale dichiarato e marito dello scrittore Brett Shapiro (sposato con rito ebraico in una sinagoga di Manhattan), con cui visse fino agli ultimi giorni insieme a Zach, il figlio adottivo di Brett.

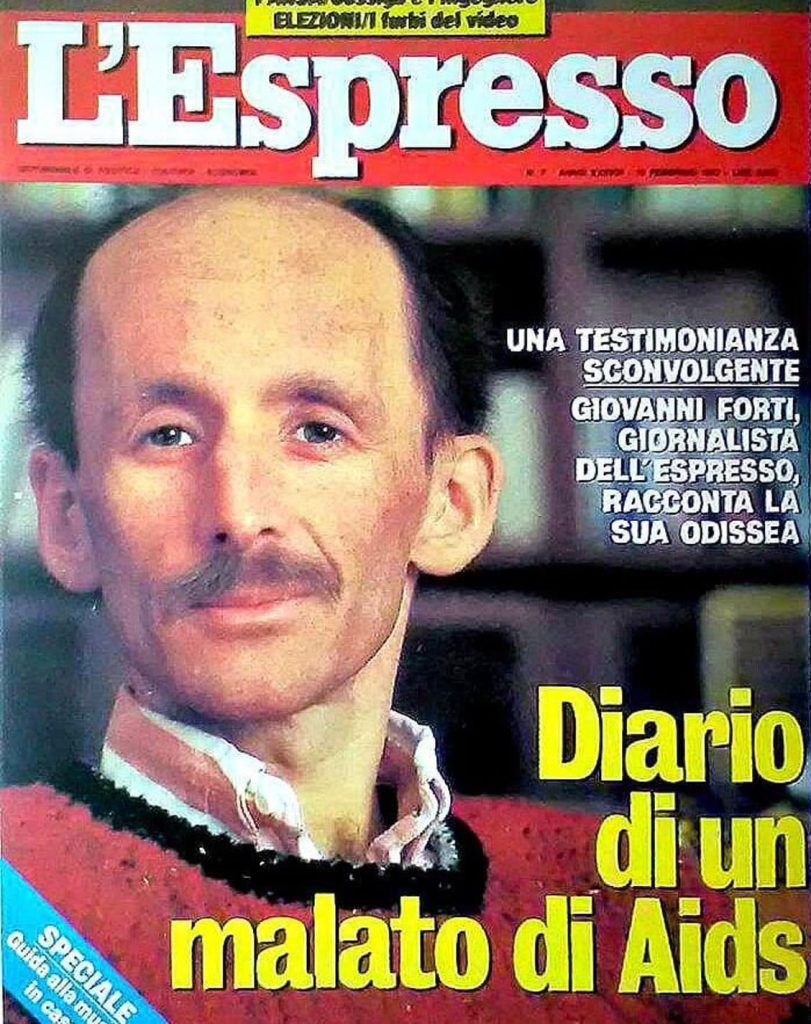

Forti, a cui nel 1987 era stato diagnosticato l’Aids («anche se ritengo di essermi contagiato nell’estate del 1981, durante una settimana di sfrenatezza nelle saune di San Francisco»), fece della sua malattia una condizione pubblica, raccontata nelle pagine del suo settimanale e immortalata in copertina, in un primo piano che destò impressione perché mai, prima d’ora, la malattia era stata così esibita. Impressione che divenne choc quando Forti decise di portare il virus, l’intruso, addirittura in televisione, nel corso di un’intervista condotta da Enzo Biagi che turbò l’Italia «sessuofoba e bigotta», a cui il giornalista rivolse l’invito a usare il preservativo per proteggere sé stessa.

Perché in quegli anni, come racconta la sorella Emanuela, «sembrava di stare al fronte. Come combattere sulle montagne, ti alzavi, sparavi, ma quello si alzava, ti sparava e morivi prima te. Una guerra impari. Ma Giovanni aveva una visione pubblica del privato. Diceva: bisogna nominare le cose. La mia tragedia deve permettere passi avanti a un sacco di gente».

«Carissima Flaminia, sorella d’oro e di piombo…».

All’altra sua sorella, Flaminia, Forti indirizzava splendide lettere da New York che iniziano con questo incipit e che aprono L’intruso, il libro scritto da Brett Shapiro e pubblicato nel 1993 da Feltrinelli, con la prefazione di Rossana Rossanda e la traduzione di Marina Astrologo. Un libro strano — un po’ memoir, un po’ romanzo epistolare, un po’ diario — che inziai a cercare nelle librerie dell’usato di Roma nei giorni d’estate del 2004, dopo essermi imbattuto per la prima volta nel nome di Giovanni Forti durante le lunghe ore trascorse nell’emeroteca della biblioteca di Storia di via Caetani, a inseguire fantasmi tra quotidiani puzzolenti e microfilm vintage.

Alla fine lo trovai in una libreria del quartiere Prati, poco distante dal cinema Giulio Cesare, e durante la lettura ricordo che provai la stessa sensazione che provavo da ragazzino quando il mio amico Igor, durante le epiche partire estive a guardie e ladri, mi obbligava a nasconderci nelle cantine del palazzo sopra le Poste in cui vivevo: la sensazione di scendere verso il buio per non risalire mai più.

Di seguito, però, ho scelto di riportare quattro pagine luminose del libro, che a tutt’oggi mi mettono addosso un sentimento di buon umore e pace.

Raccontano l’incontro (precursore dell’app dating con vent’anni di anticipo sull’avvento di Tinder) tra Brett e Giovanni, già sieropositivo ma ancora sintomatico, e i primi minuti della loro storia d’amore.

Tuttavia, siccome è altrettanto bello ascoltare la genesi e le conseguenze di questo incontro anche dalla viva voce di uno dei suoi protagonisti, dopo il brano aggiungo un estratto da Una storia d’amore in quattro capitoli e mezzo, il documentario di Mariano Lamberti e Roberta Calandra dedicato alla vita di Brett Shapiro.

A ciascuno la scelta di come approcciarsi a questa «storia d’amore della fine del nostro secolo».

Giovanni rispose a un’inserzione che avevo messo sul “Village Voice” dietro suggerimento della mia analista. Durante il primo anno di vita del mio bambino, mi ero reso conto di quanto fosse profondo il mio desiderio di essere padre: tutti i miei amanti mi erano stati figli. Sei mesi prima di mettermi sul mercato in cerca d’amicizia, mi ero separato da Walnes Remy dopo una relazione durata quattro anni e mezzo. Walnes, il mio ultimo figlio adulto, era stato rispedito in camera sua, dovunque fosse: ora volevo un partner adulto. Zach e io abitavamo i due piani inferiori di una graziosa casetta in stile

Tudor di mia proprietà, in una parte di Brooklyn piuttosto malfamata e lontana anni-luce dalle amenità sociali e culturali di Manhattan, dove avevo vissuto per sei anni. Convincere i miei amici a uscire dalle loro enclave nella metropoli per avventurarsi oltre il Brooklyn Bridge non era facile; a me, una volta tornato a casa dall’ufficio e accudito mio figlio, mancava l’energia per affrontare l’odissea del ritorno in città. In breve, ero isolato e lontano da tutto e avevo bisogno di compagnia. Ma su un altro piano – quello dove l’incredulità si gonfia, fa la cresta e si frange come un’onda – sognavo l’avventura: quando Zach avrà due o tre anni e l’avrò riempito di vaccinazioni americane e ingozzato di sostanze nutritive e calorie, allora padre e figlio, e magari anche un partner, faranno qualcosa di folle alla Brett: entrare nel Peace Corps, scalare insieme l’Himalaya, o almeno vivere all’estero. Un padre e il suo amante eil suo bambino: non una famiglia nucleare, ma un team familiare, un’unità cementata.

Da principio ero restio all’idea di mettere un annuncio: temevo di entrare a far parte della categoria di persone inclini a simili iniziative di autopromozione perché dotate di una riserva segreta di non-amabilità. La mia analista però mi convinse che mettendo l’inserzione sarei riuscito a mantenere il controllo; sebbene fosse proprio la situazione mentale da cui tentava da tempo di svezzarmi, secondo lei quell’eccezione era giustificata.

L’inserzione diceva: “Maschio gay 34enne, single, affettuoso, saggio e di buone letture, malamente camuffato da executive di giorno, politicamente attivo nel tempo libero, padre di adorabile 1enne, cerca uomo analoghi interessi per amicizia+. Sai cambiare un pannolino?”. Per i miei sessantaquattro dollari ricevetti ottanta risposte, e quella di Giovanni fu tra le diciotto che a mio parere meritavano una telefonata. La sua lettera era arrivata tardi e la lessi un po’ di sfuggita: il mio entusiasmo iniziale e la mia segreta speranza di trovare la luna erano svaniti alla quarantacinquesima missiva, che prometteva la luna ma lasciava trasparire un sottinteso di disperazione: “Non sono nulla, e sono pronto a farmi trasformare in qualsiasi cosa possa farti felice”.

mercoledì, 23 maggio 1990

Caro VMV6837,

certo che so cambiare un pannolino! È esattamente quello che ho fatto per quasi tutto il 1979 e il 1980. Oltre a giocare, andare al playground e al parco, cucinare, fare le coccole, fare il bucato, ecc. Mio figlio Stefano è nato il 2 dicembre 1978, e da allora è il centro affettivo della mia vita. Mi sono trasferito a New York da Roma (Italia) nel 1986 per motivi di lavoro: all’inizio è stata dura, poi le cose si sono messe a posto. Però trovo che la comunità gay di New York è piuttosto indifferente nei confronti dei bambini. In teoria è il contrario: che carini! In pratica: non rompeteci le scatole (recentemente ho incontrato una single con figlio: mi ha detto che fra gli etero è esattamente lo stesso, quindi forse non sono i gay, è New York). Ma c’è qualche eccezione. In particolare il mio amico Sam, che nel corso degli anni ha costruito con Stefano un rapporto vero, a tu per tu. Insieme si divertono da matti, giocano come scalmanati e hanno quello scambio alla pari che a me, in quanto padre, in un certo senso è precluso.

Nel 1986 sono andato a qualche riunione del Gay Fathers, Group. Ho conosciuto alcune persone molto simpatiche, ma forse perché avevo pochissimo tempo, o forse perché qualche cosa che doveva scattare non è scattato, dopo un po’ ho smesso di andarci.

Quest’estate Stefano tornerà in Italia a vivere con sua madre. E molto tempo che lo desidera e io non ho potuto oppormi. Però mi mancherà da pazzi.

La settimana scorsa, mentre scorrevo compulsivamente gli annunci personali (come faccio con i necrologi del “Times”), ho notato il tuo. Mi è piaciuto. Non solo il pezzo sul bambino, anche se ammetto che è stato quello che mi ha spinto a rispondere. Non mi dispiacerebbe fare amicizia con un padre gay per il quale essere padre è visibilmente una cosa essenziale, e vorrei molto che nella mia vita ci fosse di nuovo un bambino piccolo. Non so se sia possibile trovare una storia d’amore nelle pagine delle inserzioni, ma un’amicizia sì! Del resto tu stesso scrivi di essere in cerca di “amicizia +” (il che significa, suppongo, che l’amicizia va bene, ma se ci fosse qualcosa di più non diresti di no: giusto?).

Qualche breve notizia su di me. Ho trentasei anni. Ho avuto una vita molto intensa e si vede. Alcuni mi trovano attraente, anche se non sono un surfer della California, né un preppy né un body-builder. In realtà a me sembra di assomigliare piuttosto a un rabbino dell’Europa centrale un po’ sciamannato. Prima ero molto radical e gay-liberation, adesso sono più confuso. E poi, come tu stesso avrai constatato, la responsabilità di un figlio ti cambia davvero la vita: di colpo, avere un frigo ben fornito e una casa che non assomigli a un accampamento non sembra più un’aspirazione da disprezzare. La politica e la militanza mi interessano ancora molto, ma più come spettatore che come protagonista, anche per via del mio lavoro (sono corrispondente di un settimanale italiano) e del fatto che non sono cittadino americano.

La tua storia sembra molto interessante. Come mai vivi solo e hai un figlio? È il prodotto di un matrimonio andato a monte, o è stata una tua scelta? Vorrei saperne di più e raccontarti la mia storia. Puoi scrivere o telefonare a: Giovanni Forti, 95 Horatio Street, interno 512, New York 10014, (212) 727-3916.

La sua calligrafia era infantile e per nulla artefatta, e la lettera piacevolmente spontanea. Telefonai a Giovanni qualche giorno dopo aver ricevuto il suo messaggio e accettai la sua proposta di venire a trovarmi a Brooklyn il giorno seguente, domenica 3 giugno 1990.

Fino a quel punto della selezione, tutti i primi incontri – che in genere erano anche gli ultimi – erano avvenuti nei giorni feriali, durante l’intervallo del pranzo e non lontano dal mio luogo di lavoro. Volevo che quegli approcci iniziali avessero confini temporali e geografici ben definiti, per non avere problemi a districarmi nel caso si trattasse di un bidone. Ma la nostra conversazione al telefono e la proposta di Giovanni erano state talmente naturali che acconsentii a non fissare subito un limite alla durata di quel primo incontro.

Il campanello squillò all’ora prestabilita: accostando l’occhio allo spioncino della porta tagliafuoco, vidi un tipo basso, di corporatura esile, vestito senza ricercatezza, di cui nel giro di poche ore, e malgrado le mie abituali resistenze, avrei finito con l’innamorarmi. Giovanni arrivò nel mezzo della siesta pomeridiana di Zach: questo ci dette modo di passare due ore seduti sul tappeto del salotto a cucire pezzi sparsi delle nostre storie prima che il pianto del piccolo attivasse il baby-monitor. A quel punto uscimmo tutti e tre nel giardinetto di casa mia e ci sedemmo sull’erba a giocare con Zach, proseguendo, con sorprendente mancanza d’impaccio, il rituale del primo incontro. Giovanni fu subito a suo agio con Zach, e non ostentò né il trasporto esagerato nei confronti dei bambini che in genere si smonta dopo cinque minuti, né l’impaccio che avevo osservato in tanti miei amici senza figli. Aveva un modo di fare diretto e sicuro di sé, ed era di una tenerezza infinita. Zach fu subito conquistato da Giovanni, soprattutto quando si mise a fargli la conta dei porcellini sulle dita dei piedi, in italiano.