29-30 settembre 1975 — La scuola cattolica

«Esistono individui nei cui confronti il perdono, il castigo, l’indulgenza o l’indifferenza si equivalgono, ottengono il medesimo effetto. Sono un’operazione che, in qualsiasi ordine metti i fattori, e sia che li sommi o li sottrai, li moltiplichi o li dividi, il risultato è lo stesso, cioè, zero.»

Edoardo Albinati, La scuola cattolica, p. 231

Nella notte tra il 29 e il 30 settembre di quarantacinque anni fa, i neofascisti romani Andrea Ghira (1953), Angelo Izzo (1955) e Gianni Guido (1956-1994) stupravano e torturavano le giovani amiche Donatella Colasanti, 17 anni, e Rosaria Lopez, 19 anni, dopo averle condotte con l’inganno nella villa di proprietà della famiglia Ghira in località Punta Rossa, sul monte Circeo.

Le due ragazze verranno ritrovate a Roma, verso le 11 di sera del 30 settembre, chiuse nel bagagliaio di una 127 parcheggiata in via Pola 5: Donatella Colasanti è ancora viva, abbracciata al cadavere dell’amica.

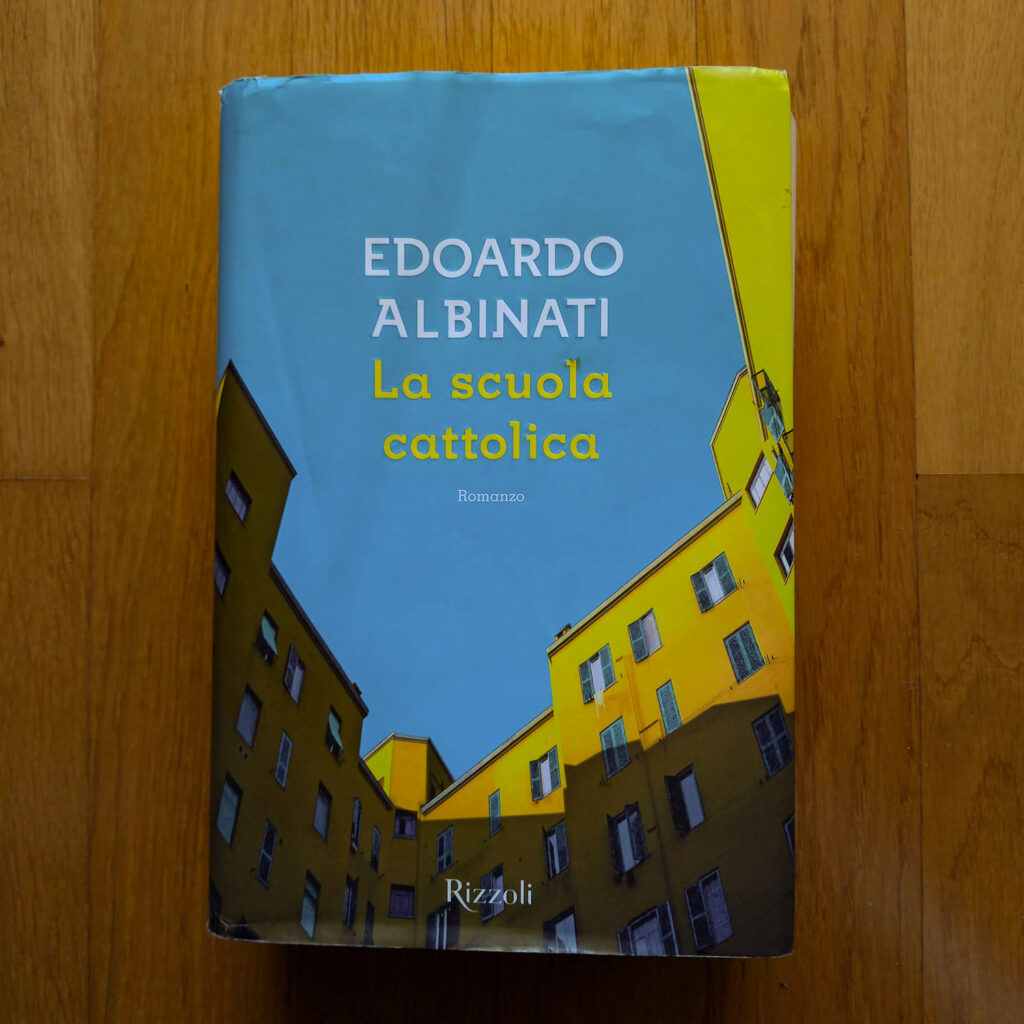

Quarantun anni dopo, la casa editrice Rizzoli pubblicava La scuola cattolica, un voluminoso romanzo di Edoardo Albinati che ricostruiva il fatto di cronaca e, soprattutto, l’ambiente in cui aveva le sue radici: Roma, il Quartiere Trieste e quell’Istituto San Leone Magno — frequentato dallo stesso autore e da alcuni protagonisti di quella e di altre storie di violenza degli anni Settanta — a cui si rifà il titolo del libro. Milleduecentonovantaquattro pagine che quell’anno, il 2016, valsero ad Albinati il premio Strega e che io iniziai a leggere il 27 luglio, pochi giorni dopo la proclamazione al ninfeo di Villa Giulia, nel corso della mia ultima estate romana, e terminai il 10 ottobre, sul treno che mi riportava in Friuli.

Ricordo che quel libro infinito e ibrido — un po’ romanzo, un po’ saggio storico, un po’ memoir — mi piacque fin dalle primissime righe perché raccontava, con una franchezza disarmante, certi tratti fondanti della società italiana dell’epoca — maschilista, catto-fascista, e infettata da una violenza radicale e latente — così presenti anche in quella attuale.

Ricordo anche, a mano a mano che la lettura procedeva, le pagine e pagine riempite di appunti e citazioni — tra le mie preferite, ce n’è una sul paradosso del cattolicesimo dentro il quale, volenti o nolenti, siamo tutti cresciuti, che mi sembra particolarmente adatta a questa storia:

La lezione paradossale del cristianesimo allena la mente appunto a questo, a rovesciare i dati del senso comune e dell’esperienza, per cui comunque vada, il peccatore redento sarà sempre in prima fila, a dare lezioni sul cammino percorso fin lì, a esibire i guai combinati che rivelano la sua profonda umanità. Nessuno avrà più il coraggio di dargli del bastardo dopo che ha percorso il suo cammino. Se una pecorella non si smarrisce in modo da venire poi recuperata e salvata, se un pellegrino non devia mai dalla retta via, be’, non riceverà un briciolo di attenzione, anzi, che se ne andasse affanculo lui e tutta la sua rettezza.

E ricordo infine quella domenica mattina di fine agosto, sul presto, quando, arrivato a circa due terzi del romanzo, decisi di raggiungere in bicicletta alcuni dei suoi luoghi simbolo, per fotografarli e vedere in che stato fossero a tanti anni di distanza dai fatti narrati.

Ne venne fuori una giornata di cielo nitido quanto il ricordo che ne conservo ancora oggi, durante la quale dalla Certosa di Torpignattara, dove all’epoca vivevo, raggiunsi l’ingresso dell’Istituto SLM, «una scuola privata, a indirizzo religioso, con una retta mensile da pagare e insegnanti quasi tutti sacerdoti […] si trovava e si trova tuttora sulla Nomentana all’altezza della Basilica di Santa Costanza, quindi sul confine orientale del Quartiere Trieste, che appunto è segnalato dalla Nomentana, il lungo asse alberato denso di traffico e di romanticismo che sbocca a Porta Pia, da dove entrarono a Roma i bersaglieri».

La scuola, come sarebbe stato facile immaginare in una domenica d’agosto, quel giorno era chiusa, protetta da un enorme portone a lastre di metallo verticali e ornato solo da un brutto stemma con l’acronimo della scuola, l’unico dettaglio dell’istituto che riuscii a fotografare.

Decisi perciò di girovagare senza meta per le eleganti vie del Quartiere Trieste, centro gravitazionale del romanzo di Albinati, che negli anni Settanta

divenne il territorio ideale per le scorribande assassine. Tra le sue anonime palazzine, poté scatenarsi con una crudezza senza vincoli la violenza che si teneva alla larga da quartieri dotati di una più spiccata personalità urbanistica e sociale. Esteso come una fascia smilitarizzata, una no man’s land tra quella che allora era periferia (Tufello, Talenti) e il buen ritiro della storica borghesia romana (Pinciano, Parioli), il Trieste fu usato come cuscinetto o riserva di caccia, spartito ogni notte come una piccola Polonia tra i suoi invasori. […] Forse per questo il QT è stata la palestra preferita della violenza politica: perché esattamente come una palestra era vuoto, sgombro di reminiscenze. Non offriva alcuna resistenza culturale o storica, non possedeva o rivendicava tradizioni di alcun tipo. Discreto, silenzioso, né bello né brutto, privo dell’incanto estetico del centro di Roma come della retorica incandescente delle sue borgate. Solo un reticolo residenziale di stradette alberate. Un quadrato, insomma, un ring, un tatami, una scacchiera per inseguimenti e agguati.

Passai davanti al Liceo Giulio Cesare, frequentato da Albinati a partire dal 1974, quando entrò a far parte del Collettivo M, un gruppuscolo anarco-comunista come tanti altri in tantissimi altri licei d’Italia di quegli anni. E poi, finalmente, decisi di uscire dal “tatami” e di puntare verso il luogo dove quella terribile storia aveva avuto inizio: il cinema Empire, al civico 29 di viale Regina Margherita, «sul confine orientale del QT».

Lì, il 25 settembre 1975, due giovani ragazze, D.C. e Nadia, ottengono un passaggio da un giovane che dice di chiamarsi Carlo, «anche se non è vero, poiché il suo nome è Gian Pietro». Così, dopo quasi cinquecento pagine, Albinati inizia il racconto del massacro del Circeo, che si compie in un arco di tempo di cinque giorni e ha come innesco un banale incontro fra tre ragazzi (due dei quali, peraltro, sarebbero presto usciti di scena).

Gentile, premuroso, [Carlo] le accompagna alla stazione Termini, da dove potranno prendere la metropolitana per l’Eur. Delle due ragazze soltanto una, quella con i capelli ricci, D.C., finirà mezza morta dentro il bagagliaio della 127; e il sedicente Carlo […], dopo essere stato arrestato a ridosso del delitto, ne verrà riconosciuto estraneo. Insomma, delle tre persone che avviano la vicenda, una soltanto finirà nella villa delle sevizie resa famosa dalle cronache.

Non ero mai andato a vedere un film all’Empire e nemmeno avevo mai notato la sua insegna blu, nonostante la sala si trovasse a pochi minuti dal mio luogo di lavoro. Perciò appresi che nel frattempo era fallito, mi pare intorno al 2013, solo quando arrivai davanti all’ingresso, sbarrato e in abbandono, che come unica traccia di vita conservava, ancora semi-intatta, la locandina di Cosmopolis, il film di David Cronenberg tratto dall’omonimo romanzo di Don DeLillo, con Robert Pattinson nei panni del miliardario Eric Packer che a bordo della sua limousine bianca va a tagliarsi i capelli a Hell’s Kitchen.

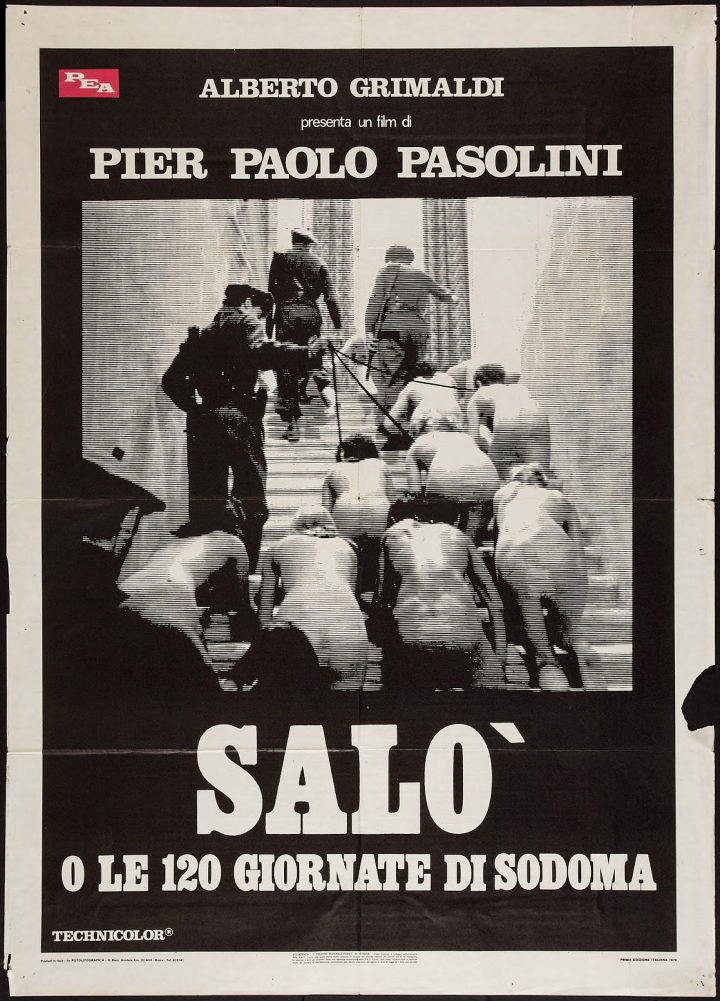

Chissà invece che film era in programmazione quel 29 settembre 1975. Magari il primo Fantozzi, o Profondo rosso, o uno dei tanti poliziotteschi così di moda in quegli anni. Di sicuro fa un certo effetto pensare che di lì a qualche settimana sarebbe uscito Salò e le 120 giornate di Sodoma, un film che, per molti versi, avrebbe trasferito sullo schermo con un tempismo impressionante tutta l’efferatezza che, un paio di mesi prima della sua uscita, dalla villa del monte Circeo si era abbattuta sulla società italiana.

Senza essere riuscito a soddisfare la mia curiosità sul film in programmazione all’Empire quel giorno, decisi di rimettermi in strada per raggiungere la seconda tappa della storia, «un luogo così tipico e caratteristico di quegli anni da essere stato immortalato in film e sceneggiati tv, mentre non giurerei che oggi sia così frequentato e popolare».

Con queste parole, a p. 475 del suo libro, Albinati introduceva il cosiddetto “Fungo” dell’Eur, un serbatoio idrico in cemento armato alto 53 metri, progettato tra il 1957 e il 1959 dagli architetti Roberto Colosimo e Aldo Capozza allo scopo di rifornire la rete antincendio, quella d’irrigazione e le fontane monumentali di tutto il quartiere.

Si trova sul contrafforte estremo dell’Eur, ai confini, anzi, per molti sensi già fuori dalla città, dove si respira la vicinanza del mare e la luce è diversa, pulita, ventosa; viene chiamato “il Fungo” perché è una torre che in cima si allarga in un grande anello simile appunto al cappello di un fungo, in cui è alloggiato un ristorante panoramico. Una precursione ridotta ma comunque spettacolare e per quei tempi sensazionale del famosa Landmark di Las Vegas, quello che viene fatto esplodere dagli alieni in “Mars Attacks!”. Luogo storico di ritrovo di fascisti veri e fascistelli di mezza tacca o definibili tali solo per linguaggio e atteggiamento, oppure di chi vi faceva tappa per incontrarsi con amici e poi procedere verso Ostia a farsi il bagno.

Era la prima volta che mi fermavo sotto il Fungo, pur avendone sentito parlare spesso. Soprattutto per via del ristorante-belvedere citato da Albinati e costruito dall’architetto Lorenzo Monardo proprio sul cappello della torre, dove lo sguardo spazia dalla costa di Fiumicino fino a San Pietro.

Quella mattina di fine agosto non mi sembrò di vedere nessun fascista vero né fascistello di mezza tacca, né amici in procinto di andare al mare. Sotto il Fungo non c’era nessuno, solo cicale tra i pini marittimi, la luce bianca diffusa ovunque e un senso di abbandono reso ancora più desolante da un passaggio del libro letto quella mattina stessa, poco prima di uscire, e che non smetteva di martellarmi in testa:

Siamo tutti così esposti, fragili, alla mercé della sorte (una lastra di ghiaccio sottile), alla mercé dei nervi, della malizia altrui e della nostra stupidità, siamo esposti al vento ancora più rovinoso dei nostri desideri, dei sogni, al vento tagliente delle frustrazioni, cosparsi di ferite, scuoiati.

Lì sotto, sabato 27 settembre, Carlo, con una telefonata, aveva dato appuntamento a D.C., per riprendere i discorsi interrotti due giorni prima. E lì sotto, D.C. si presenta all’ora pattuita, ma questa volta non in compagnia di Nadia, l’amica con cui era andata all’Empire, che quel sabato aveva optato per il luna park dell’Eur. Ad accompagnarla ora c’è R.L., che alla mercé della sorte «finirà cadavere sull’asfalto di viale Pola».

Nemmeno Carlo si presenta solo all’appuntamento. In sua compagnia ci sono due amici, Gianni e Angelo, quest’ultimo aggregatosi in extremis e un po’ per caso.

Gianni Guido e Angelo Izzo, due dei tre neofascisti autori del massacro del Circeo.

Una mezzora di chiacchiere al Fungo e un nuovo appuntamento per il lunedì seguente, davanti al cinema Ambassade, sempre dalle parti dell’Eur, dove, essendo oramai diventati tre i ragazzi, per fare numero pari, ci si ripromette di ripescare Nadia, l’amica del cinema Empire.

Il multisala Ambassade, a differenza dell’Empire, è ancora in attività. Si trova al civico 57/59 di via Accademia degli Agiati, nel quartiere Montagnola, incastrato tra due brutte palazzine anni sessanta, e per raggiungerlo in bicicletta dal Fungo ci vogliono circa una ventina di minuti. Riguardando il tragitto su Google Maps, solo oggi mi accordo di un dettaglio a cui non avevo mai fatto caso: proseguendo per qualche centinaio di metri, si raggiunge uno dei luoghi più suggestivi della periferia romana, che nel 2016 ancora non esisteva: la galleria d’arte a cielo aperto di Tormarancia.

All’Ambassade la comitiva si ritrova, come concordato, il lunedì successivo intorno alle 16.30, ma rispetto a due giorni prima sono cambiate un po’ di cose.

Carlo, innanzitutto, non c’è, perché deve studiare. Perciò, quando D.C. e R.L. si presentano all’entrata del cinema, ad aspettarle trovano solo Angelo e Gianni. Per una fortunata coincidenza, però, nemmeno Nadia è riuscita a raggiungere le amiche, così la parità maschi/femmine è salva.

Dovrebbe essere un normale appuntamento tra ragazze e ragazzi. Ma siccome così non è, saltiamo a piè pari i che facciamo, dove si va, al cinema?, l’ingannevole proposta «Andiamo a Lavinio a casa di Carlo, che più tardi ci raggiunge», e trasferiamoci nella villa sul monte Circeo. È isolata e la strada che vi conduce così impervia che per arrivarci i ragazzi in macchina si sono dovuti fermare più volte e chiedere indicazioni.

Erano circa le sue del pomeriggio, e le ragazze avevano promesso che sarebbero rientrate a casa presto. Angelo aprì con una chiave che aveva finto di trovare vicino al cancello. Non si orientavano bene nella casa, malgrado ci fossero già stati, non trovavano gli interruttori della luce. Ci furono i primi approcci ma le ragazze rifiutarono di spogliarsi. Dissero di essere ancora vergini, e che volevano tornare a casa. Allora uno dei ragazzi tirò fuori una pistola e le minacciò: «Siamo della banda dei Marsigliesi! Abbiamo dietro tutta la polizia, che ci cerca!» e aggiunse che li avrebbe presto raggiunti il loro capo, Jacques, un tipo terribile. Loro, spaventate, insistettero per essere riportate a Roma. Al che i due le persero e le spinsero dentro un bagno, chiudendo la porta a chiave.

Quello che successe nelle ore successive divenne uno dei fatti di cronaca che più segnò la storia repubblicana e che ebbe il suo epilogo di nuovo a Roma, in via Pola 5, a pochi metri dal parco di Villa Torlonia, sulle cui panchine mi è sempre piaciuto andare a mangiare una pizza bianca farcita durante la pausa pranzo.

Verso le undici di sera del 30 settembre 1975, dalla finestra di casa sua, un residente di via Pola 5 (duecento metri da dove abito io), nota due ragazzi fare manovra per parcheggiare una 127 nel vialetto condominiale, scendere dalla macchina, discutere animatamente e quindi allontanarsi.

Più tardi, nel cuore della notte, viene svegliato da sua madre che dice di aver sentito dei rumori sotto casa, si affaccia di nuovo al davanzale, e vede che il cofano di quella 127 sta vibrando, sobbalza all’interno, come venisse colpito da qualcuno che vi è chiuso dentro.

Prima telefona ai carabinieri, poi scende in strada e si avvicina alla vettura.

Chiede chi ci sia lì dentro.

Gli risponde una voce di ragazza: «Mi ci hanno messo quelli che hanno rapito Bulgari… sono ferita e sono abbracciata a una morta». E poi: «Apri, non ce la faccio più…».

Nel frattempo è sceso in strada un altro inquilino del palazzo.

«Non te ne andare, loro sono ancora qui vicini!»

Poco dopo sopraggiungono i carabinieri. Forzano il portabagagli da cui provengono i lamenti e le invocazioni di aiuto.Dentro c’era un oggetto ingombrante avvolto in una coperta, e dentro di esso, incastrata contro il sedile posteriore, la ragazza ferita che gemeva. I carabinieri fecero fatica a capire cosa stesse dicendo, e a estrarla dall’auto, seminuda e lorda di sangue. Solo quando lei fu quasi emersa dal cofano capirono che ce n’era un’altra, lì dentro: che era il corpo di un’altra ragazza l’oggetto ingombrante nascosto dalla coperta, nudo e senza vita. Tirarono fuori il cadavere e lo depositarono sull’asfalto, dopo averlo sbrogliato dai fogli di cellophane che gli assassini avevano usato per trasportarlo.

Due di quegli assassini, Angelo Izzo e Gianni Guido, furono catturati subito, mentre si aggiravano a piedi per il quartiere.

Per quel delitto, Gianni Guido fu condannato prima all’ergastolo, poi ridotto a trent’anni di reclusione. Nel 1981 evase dal carcere di San Gimignano per rifugiarsi in Argentina, dove fu nuovamente arrestato due anni dopo. Nel 1985, in attesa di estradizione, fuggì da Buenos Aires e riparò a Panama, dove nel 1994 venne catturato per l’ultima volta ed estradato in Italia.

Nel 2008 venne affidato ai servizi sociali e un anno più tardi finì di scontare la sua condanna, grazie a uno sconto di pena di otto anni in virtù dell’indulto.

Oggi è un uomo libero.

Anche Angelo Izzo fu condannato prima all’ergastolo e poi a trent’anni, e nel 2004 ottenne la semilibertà. Il 28 aprile 2005, però, a Ferrazzano un piccolo centro in provincia di Campobasso, uccise Maria Carmela e Valentina Marzorano, moglie e figlia di Giovanni Maiorano, boss della Sacra Corona Unita. Per quel delitto, richiamato nella Scuola cattolica al capitolo XXI dell’ottava parte, fu condannato nuovamente all’ergastolo.

Il terzo dei massacratori del Circeo, Andrea Ghira, non è mai stato catturato.

Condannato all’ergastolo in contumacia, rimase sempre latitante, si arruolò nella legione straniera nel 1976 e morì, pare, a Melilla, la città autonoma spagnola sulla costa del Marocco, il 2 settembre 1994, a quarant’anni, in seguito a una overdose da eroina.