13 aprile 1970 — Abbiamo avuto un problema

Cinquant’anni fa, intorno alle 23.30, l’emittente televisiva Abc interrompeva la trasmissione Dick Cavett Show per comunicare agli spettatori che l’astronave Apollo 13 diretta verso la Luna «ha subito una grave avaria dell’impianto elettrico che ha escluso qualsiasi possibilità di allunaggio».

Aveva così inizio un’odissea nello spazio che per quattro lunghi giorni avrebbe lasciato con il fiato sospeso l’opinione pubblica mondiale, angosciata per la sorte dei tre membri dell’equipaggio: il comandante James A. Lovell e i piloti Fred W. Haise e John L. Swigert.

La missione — la terza, dopo Apollo 11 e Apollo 12, che avrebbe dovuto consentire all’uomo di calpestare il suolo lunare — era iniziata alle 13.13 di due giorni prima, dal Kennedy Space Center di Cape Canaveral, sull’isola di Merritt, Florida. Cinquantacinque ore dopo, uno dei quattro serbatoi di ossigeno del modulo CSM, pilotato da Swigert, esplode, e il fuoco divampato danneggia diverse altre parti del modulo, tra cui un altro serbatoio di ossigeno. Dopo aver notato l’accensione della spia che indica l’avaria totale di una delle celle a combustibile, Swigert si mette subito in contatto con Capcom, la centrale di controllo della missione, pronunciando una frase che negli anni a venire si sarebbe trasformata in una locuzione immortale: «Ok Houston, abbiamo avuto un problema». Alla richiesta di ripetere il messaggio, pervenuta otto secondi dopo dalla centrale di controllo, il comandante Lowell ubbidisce: «Houston, abbiamo avuto un problema».

Questa versione dei fatti è stata accreditata dallo stesso Lowell nel corso di un’intervista rilasciata a Emilio Cozzi e pubblicata sulla Lettura del Corriere della Sera lo scorso 25 marzo. Nell’occasione l’ex comandante ha approfittato per fare chiarezza anche a proposito di un’altra mitica battuta ascritta a quegli attimi drammatici e che invece, secondo Lowell, non fu mai pronunciata: Eugene F. Kranz, direttore delle operazioni di volo della Nasa durante i programmi Gemina e Apollo, non avvertì mai i tre uomini dell’equipaggio che «Failure is not an option» (“Il fallimento non è contemplato”). Il monito altro non sarebbe che una battuta della sceneggiatura scritta da William Broyles Jr. e Al Reinert del film Apollo 13, diretto nel 1995 da Ron Howard e ispirato al libro Last Moon, firmato dallo stesso Lowell con Jeffrey Kluger.

Preso atto dell’emergenza, l’unica via di scampo per l’equipaggio è il trasferimento nel modulo Aquarius, che avrebbe dovuto consentire ai tre di mettere piede sulla Luna e che invece, da quel momento, si trasforma in una scialuppa di salvataggio. L’obiettivo della missione diventa tornare sulla Terra prima che sia troppo tardi. Ricorda Lowell:

Quando ci siamo accorti di quanto il sistema elettrico del modulo di comando fosse compromesso, abbiamo subito intuito che per rientrare sulla Terra avremmo dovuto sfruttare il modulo lunare e i suoi propulsori, sebbene nessuno l’avesse fatto prima. Per fortuna, l’esplosione si verificò quando il rientro era ancora possibile. Se l’incidente fosse avvenuto dopo l’ingresso nell’orbita lunare o, peggio, dopo l’allunaggio, non saremmo qui a parlarne. […] Visto com’è andata in questi cinquant’anni, ho capito che se tutto avesse girato per il verso giusto, la nostra missione sarebbe finita nel dimenticatoio della storia spaziale, sepolta con altre missioni tutte uguali. Per questo oggi penso che quell’esplosione fosse la cosa migliore che potesse capitare al nostro programma spaziale e in quel momento specifico: è lei che ha consentito a gente di talento di trasformare una catastrofe quasi garantita in un atterraggio sicuro.

Per tornare a casa, Aquarius avrebbe circumnavigato il satellite per sfruttarne l’orbita, sorvolandolo a un’altitudine superiore a tutte le missioni precedenti. Non a caso, l’equipaggio dell’Apollo 13 detiene un record ancora oggi imbattuto: l’aver raggiunto il punto più distante dalla Terra mai toccato da un essere umano (400.171 km).

Alle 13.07 del 17 aprile 1970, l’Apollo 13 ammara nell’oceano Pacifico, a largo delle Samoa americane, dove ad attendere i tre astronauti c’è una nave della marina militare statunitense, la USS Iwo Jima.

A cinquant’anni di distanza da quello straordinario insuccesso, la Nasa ha diffuso un video che mostra ciò che Lovell, Swigert e Haise videro durante la loro incursione sopra il lato nascosto della Luna, attraverso le immagini ad alta risoluzione catturate dalla telecamera del Lunar Reconnaissance Orbiter.

«Attraverso questo video» si legge nel comunicato di presentazione diffuso dall’agenzia aerospaziale americana «viene rappresentato il percorso della traiettoria di ritorno attorno alla Luna e una visione continua del satellite lungo quel percorso».

Mentre guardavo questo video e ricostruivo l’happy end dell’Apollo 13, è successo qualcosa che non avevo previsto: alla storia che avevo deciso di ricordare (la storia n. 1) ne è subentrata un’altra (la storia n. 2), simile per ambientazione ma opposta per esito, e con l’andare del tempo la storia n. 2, che fino a quel momento non avevo alcuna intenzione di raccontare, ha finito per scalzare la storia n. 1, prendendone il posto.

A innescare questo strano processo di usurpazione narrativa sono stati due dettagli: i crateri lunari così ben visibili nel video celebrativo della Nasa e un particolare inerente l’ammaraggio dell’Apollo 13, insignificante ma al tempo stesso decisivo. Partiamo da quest’ultimo.

Le ricostruzioni più accreditate relative agli ultimi istanti del rientro sulla Terra di Lowell, Haise e Swigert raccontano che il cedimento meccanico di un o-ring — ovvero di una banale guarnizione installata in maniera difettosa nel serbatoio contenente il gas propulsivo necessario all’espulsione dei paracadute dei tre astronauti — rischiò di compromettere l’esito positivo dell’operazione proprio quando tutto ormai sembrava fatto. L’ugello interessato non funzionò, ma fortunatamente gli altri sì, e furono sufficienti a consentire ai paracadute di aprirsi correttamente.

Quella strana parola, o-ring, ha evocato qualcosa nella mia memoria, qualcosa che aveva a che fare con un’altra missione spaziale, questa volta tragica, talmente tragica da occupare un posto molto alto nella mia personale classifica dei peggiori traumi collettivi vissuti durante l’infanzia. E, a quanto pare, non solo mia.

«Nella storia che ultimamente mi racconto» scrive Ben Lerner nel suo romanzo Nel mondo a venire (quello dei dinosauri, sì) «sono diventato poeta, o mi è nato il desiderio di diventare poeta, il 28 gennaio 1986, all’età di sette anni».

Il 28 gennaio 1986 lo ricordo molto bene anch’io: di anni ne avevo appena compiuti quattro più di Lerner, frequentavo la quinta elementare e quel giorno, per la prima volta in vita mia, capii quanto può essere esteticamente bello il dramma. Successe quando vidi al telegiornale le immagini dell’astronave Space Shuttle Challenger, decollata 73 secondi prima dal Kennedy Space Center, esplodere in volo e trasformarsi in un cigno di fuoco, provocando un vero e proprio trauma visivo per un’intera generazione di ragazzini più o meno miei coetanei. Un altro incidente, si sarebbe scoperto in seguito, causato dal cattivo funzionamento di un o-ring difettoso, che aveva provocato una fuoriuscita di fiamme dal razzo a propellente solido con conseguente cedimento strutturale del serbatoio esterno che conteneva idrogeno e ossigeno liquidi.

Il trauma che ne derivò, a dire il vero, riguardò tutti, non solo i più piccoli, ma soprattutto loro (cioè noi), dal momento che quella missione, racconta Lerner,

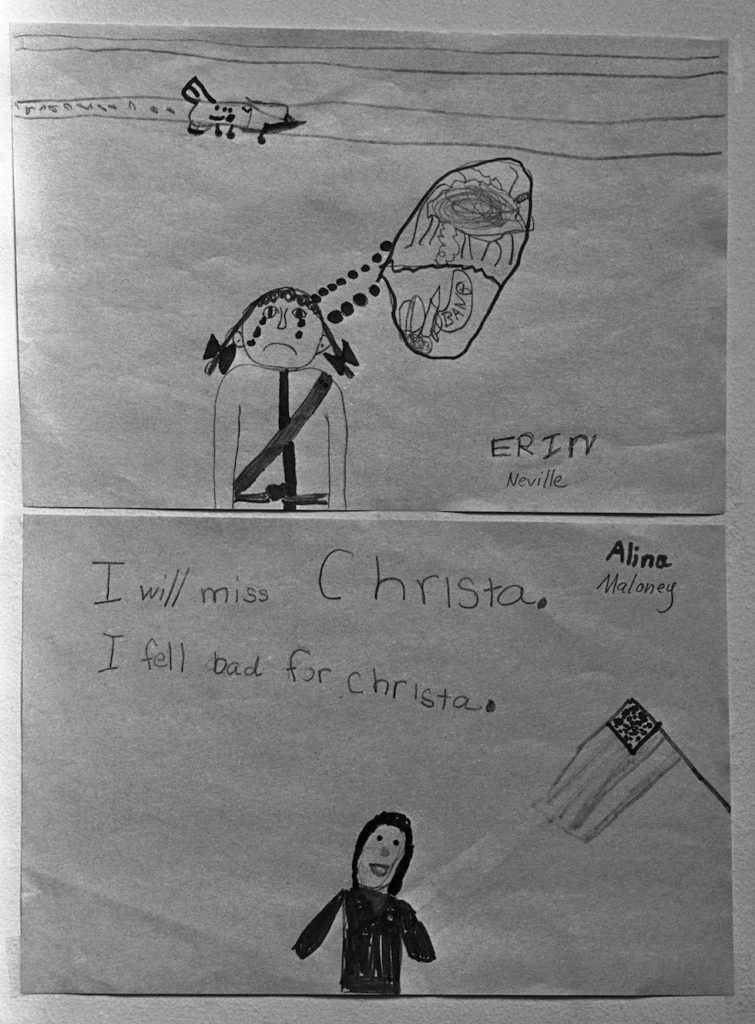

era stata accompagnata da un insolito entusiasmo, perché uno dei sette membri dell’equipaggio era un’insegnante di nome Christa McAuliffe. Era stata selezionata fra non so quanti candidati per essere la prima insegnante a viaggiare nello spazio, e anche la prima civile, nell’ambito di un programma chiamato Progetto Insegnanti nello Spazio, che sarebbe stato sospeso qualche anno dopo la sua morte. La McAuliffe era stata selezionata anche per rappresentare gli “americani qualunque” e quindi noi americani qualunque nutrivamo un particolare interesse per la missione. Milioni di scolari avevano seguito lezioni speciali legate a quel programma e aspettavano con ansia il lancio. La mia classe di terza elementare le inviò lettere in cui le manifestavamo il nostro orgoglio e le auguravamo buona fortuna. Ricordo che la maestra Greiner cercò di spiegarci l’espressione “migliori auspici”.

«Posso chiedervi di indicarmi, per alzata di mano, se avete visto in diretta il disastro del Challeneger?» chiede Lerner ai suoi lettori. «Ecco. La maggioranza degli americani sopra i trent’anni ricorda di aver visto lo shuttle disintegrarsi in diretta tv». Ma in verità, spiega lo scrittore nelle pagine successive, non fu così, perché anche se la CNN effettivamente trasmise il lancio in tempo reale, ben pochi americani ebbero la voglia e/o il tempo di stare davanti alla tv nel pomeriggio di un giorno lavorativo. Eppure tale fu il trauma collettivo provocato da quell’incidente che molti di coloro che oggi lo ricordano credono di averlo vissuto in diretta.

«Ciò che molti di noi videro in diretta», continua a ricordare Lerner,

fu il discorso di Ronald Reagan alla nazione quella stessa sera. Sapevano che nella mia famiglia tutti odiavano Reagan, ma mi resi conto che perfino i miei genitori erano rimasti commossi davanti a quel discorso. All’epoca non sapevo che i discorsi dei politici li scrivevano altre persone, però sapevo — perché ne se parlava nel mio film preferito, Ritorno al futuro, che era uscito l’anno prima — che Reagan era stato un attore di Hollywood. Il discorso di Reagan fu scritto da Peggy Noonan ed è da molti considerato uno dei migliori discorsi presidenziali del Novecento.

«Il discorso durò solo quattro minuti. E il finale — una delle conclusioni più famose di un discorso presidenziale — mi entrò nel corpo oltre che nella mente».

Non dimenticheremo mai né loro, né l’ultima volta che li abbiamo visti, stamattina, mentre si preparavano per il viaggio e ci salutavano con la mano e «sfuggivano agli arcigni vincoli della terra» per «toccare il volto di Dio».

Lerner si interroga su quell’aggettivo, “arcigni”, così strano in quel contesto e accostato a un sostantivo come “vincoli”. Ma dice anche che non fu certo quella la cosa che lo colpì allora (dato che a sette anni nemmeno sapeva cosa significasse, la parola “arcigno”) né negli anni successivi, quanto piuttosto la forza complessiva di quel metro poetico.

Mi sentii al tempo stesso confortato e commosso dal ritmo e capii che da una parte all’altra dell’America quei ritmi stavano agendo su milioni di altri corpi. Permettetemi di ribadire l’assurdità di ciò che sto dicendo: penso di essere diventato un poeta per via di Ronald Reagan e Peggy Noonan.

Prima di leggerne nel romanzo di Lerner non avevo idea dell’esistenza di questo discorso, né di fosse chi Peggy Noonan, né, tantomeno, del fatto che quelle ultime parole, che così tanto avevano impressionato lo scrittore americano, fossero state tratte da una poesia intitolata “High Flight” e scritta da John Gillespie Magee (1922-1941), un pilota americano in servizio presso l’aeronautica canadese durante la seconda guerra mondiale.

Oh, I have slipped the surly bonds of earth,

And danced the skies on laughter-silvered wings;

Sunward I’ve climbed and joined the tumbling mirth of sun-split clouds –

and done a hundred things You have not dreamed of –

wheeled and soared and swung high in the sunlit silence.

Hovering there I’ve chased the shouting wind along

and flung my eager craft through footless halls of air.

Up, up the long delirious burning blue

I’ve topped the wind-swept heights with easy grace,

where never lark, or even eagle, flew;

and, while with silent, lifting mind I’ve trod

the high untrespassed sanctity of space,

put out my hand and touched the face of God.

John Gillespie cperse la vita in una collisione aerea e sulla sua tomba, vicino al punto dove morì nel Lincolnshire, sono incisi il primo e l’ultimo verso della sua poesia. Proprio quelli citati da Reagan.

Ah! Sfuggii agli arcigni vincoli della terra

Allungai la mano e toccai il volto di Dio.

Ammetto che queste pagine di Lerner mi emozionano ora come fecero la prima volte che le lessi.

Non solo: ammetto anche che se non ho ancora accennato al secondo dettaglio che mi ha portato a ricordare il disastro del Challenger mentre stavo ricordando il lieto fine dell’Apollo 13, l’ho fatto apposta, con cognizione di causa, perché è un dettaglio a mio parere molto bello, e anche un po’ commovente, e quindi perfetto per chiudere un ricordo.

Oggi la memoria dei sette membri dell’equipaggio del Challenger — Dick Scobee, Michael J. Smith, Judith Resnick, Ellison Onizuka, Ronald McNair, Gregory Jarvis e Christa McAuliffe — rivive in molti modi, ma il più emozionante è di certo quello scelto dalla Nasa, che ha voluto ribattezzare con i loro nomi sette crateri lunari (magari proprio sette tra quelli che si vedono anche nel video dell’agenzia, chissà).

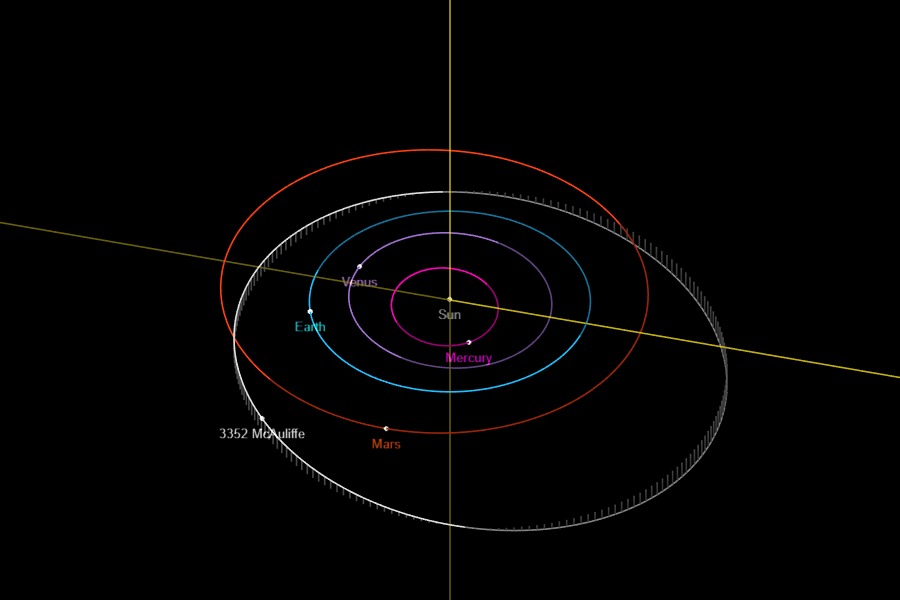

E il nome di Christa McAuliffe, la maestra dello spazio, oggi identifica anche un asteroide, il 3352 McAuliffe, la cui orbita dovrebbe essere più o meno questa.