12 giugno 1975 — Alceste agli inferi

Quarantacinque anni fa, nei pressi di Montecchio Emilia (RE), veniva assassinato Alceste Campanile, ventidue anni, studente al Dams di Bologna e militante di Lotta Continua.

La prima volta che ho sentito parlare della storia di Alceste è stato molto tempo fa, grazie a un libro di Gianpaolo Pansa intitolato Storie italiane di violenza e terrorismo. Un libro per certi aspetti diverso rispetto ai tanti che ho letto nel tempo sul tema anni di piombo, perché oltre a ricostruire episodi molto noti — l’omicidio di Guido Rossa, l’assassinio del giudice Alessandrini o quello del direttore della Stampa Carlo Casalegno — racconta anche vicende “minori”, oggi del tutto dimenticate, che hanno avuto per vittime uomini qualunque, spesso ammazzati per sbaglio, fatalità o per motivi ancora misteriosi.

Tra tutte, la storia di Alceste Campanile mi colpì un po’ per l’inverosimile groviglio di stranezze, collusioni e misteri che la caratterizza, un po’ per il nome della vittima, così bello e inusuale al punto che nella mitologia greca esiste solo la variante femminile. Alcesti, ci ha raccontato Euripide nell’omonima tragedia, figlia di Pelia e Anassibia, fu personaggio così caro agli dèi da essere tra i pochi a fare ritorno dall’Ade, dov’era finita dopo essersi sacrificata per amore del marito Admeto; un amore tanto autentico e disinteressato, il suo, da commuovere Eracle, che decise di scendere negli inferi per riportare la donna nel mondo dei vivi.

Anche Alceste avrebbe meritato che qualcuno si commuovesse per la sua sorte e lo riportasse indietro dagli inferi, dove finì quando doveva ancora compiere ventidue anni, frequentava il corso di laurea in Lettera al Dams di Bologna e, come tantissimi suoi coetanei dell’epoca, faceva politica nella sinistra extraparlamentare.

La sera del 12 giugno, intorno alle 20.15, Alceste sale a bordo di un treno che dal capoluogo emiliano lo riporta a Reggio, e poco più di tre ore più tardi il suo cadavere è notato steso in posizione supina sul ciglio di una strada di campagna, a due passi dal fiume Enza, da una coppia di giovani diretti in macchina verso Sant’Ilario. Arrivata sul posto, la polizia esamina il corpo della vittima e nota un foro sul taschino della camicia e un altro sulla fronte, quest’ultimo causato da un proiettile entrato dalla nuca. I colpi, si scoprirà durante le indagini, sono stati esplosi da due armi diverse, a distanza ravvicinata e per primo quello alla testa, mentre la vittima aveva il capo inclinato ed era inginocchiata (come dimostrerebbero le tracce di fango rinvenute sulle ginocchia dei pantaloni a coste). Insomma, un’esecuzione.

A Reggio Emilia Alceste è considerato una sorta di capo carismatico della sinistra giovanile. La sua è una figura per certi versi atipica rispetto a quella del militante di quegli anni: personalità aperta ma al tempo stesso spigolosa, “diversa” dai compagni anche dal punto di vista del look — gli onnipresenti occhiali Ray-Ban con le lenti gialle e i capelli cortissimi poco hanno a che fare con la divisa d’ordinanza del militante comunista —, per certi aspetti Alceste anticipa quel tipo di militanza creativa, refrattaria all’ortodossia e per questo etichettata come “ribelle” che sarebbe esplosa qualche anno più tardi, a partire dal 1977.

Quel che è certo è che, nonostante queste particolarità, Alceste è considerato un vero leader, sempre presente, sempre in prima linea anche durante gli scontri di piazza con i militanti di destra. Quella stessa destra nella quale, paradossalmente, Alceste aveva iniziato la sua attività politica alla fine degli anni Sessanta, ancora quindicenne. La sua infatti è una famiglia nera in una delle città più rosse d’Italia. Il padre Vittorio, pur non facendo mai politica attiva, simpatizza per quell’area e non ne fa mistero, e Alceste, quando frequenta il liceo scientifico Spallanzani, milita nella Giovane Italia, un’organizzazione del Movimento sociale italiano. Ci rimane poco, un mese appena, ma quel che basta perché quello stigma gli rimanga impresso per molto tempo e torni a fare capolino anche dopo la sua morte.

Cinque giorni dopo il suo omicidio, a Parma viene trovato un volantino firmato da una organizzazione di destra, Legione Europa, che lo rivendica motivandolo con il fatto che Alceste aveva tradito la causa. Gli autori di quel volantino vengono identificati e arrestati un anno più tardi, nell’aprile del 1976, ma la pista viene presto abbandonata perché le indagini dimostrano che quella rivendicazione è un falso, frutto della personalità mitomane dei suoi firmatari e privo di qualsiasi riscontro oggettivo.

Considerato il contesto di quei mesi del 1975 e l’attivismo politico della vittima, tutto fa pensare però che si sia trattato davvero di un delitto politico, l’ennesimo, di matrice fascista.

I primi cinque mesi dell’anno sono stati furenti: la campagna elettorale per le elezioni regionali del 15 giugno è stata funestata da una recrudescenza della violenza politica che da gennaio a maggio ha lasciato sul campo di battaglia una decina di vittime, tra cui i neofascisti Miki Mantekas (Roma, 28 febbraio) e Sergio Ramelli (Milano, 13 marzo), e i militanti di sinistra Claudio Varalli, Tonino Micciché e Rodolfo Boschi, ammazzati tra Milano e Firenze nell’arco di tre giorni, dal 16 al 19 aprile.

Questa esplosione di violenza ha accelerato l’approvazione, il 22 maggio 1975, di una legge — ribattezzata con il nome del suo promotore, il repubblicano Oronzo Reale — che funge da benzina sul fuoco: mi ha impressionato leggere di recente che a quel provvedimento sono riconducibili, nel periodo che va dal 1975 al 1989, 245 morti e 371 feriti, quando in un arco di tempo simile, dal 1971 al 1988, si calcola che le vittime delle organizzazioni terroristiche di sinistra siano state 128. Come a dire: una legge dello Stato ha causato il doppio di morti provocati dal più rilevante e diffuso fenomeno eversivo di tutta Europa.

Tra gli episodi di violenza politica di quella prima metà del 1975 ce n’è uno che, per natura e dinamica, si distacca in maniera netta dagli altri e che, secondo alcuni, potrebbe spiegare il destino di Alceste: parliamo dell’assurda vicenda del sequestro-omicidio di Carlo Saronio che, pur essendo stato ben raccontato da Antonella Beccaria nel libro Pentiti di niente, continua a essere uno degli episodi più sottovalutati e sottaciuti di tutta la storia dell’eversione rossa italiana.

Carlo Saronio, ventisei anni, è un «giovane ingegnere della borghesia milanese che si avvicina alla sinistra extraparlamentare, ma che finisce preda della bramosia di alcuni di questi personaggi». La notte del 14 aprile 1975 tre militanti che gravitano intorno all’area di Potere operaio (in fase di disgregazione e frammentazione) e che conoscono personalmente Saronio — tra cui Carlo Fioroni, detto “il professorino” perché insegna in una scuola media —, coadiuvati da alcuni malviventi comuni reclutati per l’occasione, lo rapiscono per estorcere alla facoltosa famiglia del denaro da destinare al finanziamento della loro attività politica. Qualcosa però va storto e Saronio muore a causa di una dose letale di cloroformio durante il trasferimento verso quello che avrebbe dovuto essere la sua prigione (il suo corpo verrà rinvenuto nel greto di un canale, nei pressi di Segrate, solo quattro anni dopo, nel 1979, grazie alle dichiarazioni di Carlo Casirati, uno dei criminali comuni che parteciparono al sequestro).

Nonostante la morte del rapito, i sequestratori continuano a chiedere il riscatto alla famiglia e, pur senza fornire alcuna garanzia sulle condizioni di Saronio, riescono a ottenere il pagamento di 470 milioni di lire, a fronte dei cinque miliardi chiesti inizialmente. Gli emissari della famiglia consegnano i soldi a tre sconosciuti la sera del 9 maggio, verso le 22, sotto un cavalcavia dell’autostrada dei Fiori Milano-Genova, e il bottino viene così ripartito: 160 milioni finiscono nelle tasche dei criminali comuni, 67 in quelle di Carlo Fioroni e gli altri 243 svaniscono nel nulla. Proprio come Carlo Saronio, che non verrà mai riconsegnato ai suoi cari.

Vittorio Campanile, padre di Alceste, ha sostenuto per anni la tesi secondo cui il destino del figlio sia stato segnato dalla vicenda Saronio e, in particolare, da quell’ultima trance del riscatto di cui non si è mai conosciuta la destinazione. Questa versione dei fatti, ribadita in più occasioni a partire dal primo ottobre di quell’anno, in un’intervista alle riviste Il Settimanale e Gente, poggiava su un dato di fatto e su una serie di ipotesi che, per quanto verosimili, non sono mai state accertate. Il dato di fatto è che Alceste Campanile conosceva personalmente uno dei protagonisti del sequestro Saronio, Franco Prampolini, e addirittura dai tempi del liceo Spallanzani, che i due avevano frequentato insieme nel biennio 1971-72, condividendo anche la militanza politica in un collettivo politico chiamato “7 luglio”.

Sempre attraverso Prampolini inoltre, ma qui siamo già sconfinati nel campo delle ipotesi non accertate, in quel maggio del 1975 Alceste sarebbe entrato in contatto con almeno due persone che avevano appena sequestrato Saronio. La sera del 10 maggio, il giorno successivo la consegna del riscatto ai rapitori, una Volkswagen bianco sporco sarebbe giunta a Reggio Emilia con a bordo due individui (mai identificati) e una trance del riscatto. E Alceste avrebbe ospitato quelle due persone nella sua casa di via Ariosto 17, dove viveva da solo, assistendo in prima persona all’occultamento di un’ingente somma di denaro all’interno di una bombola del gas (episodio confermato da Carlo Fioroni in una delle tante deposizioni rilasciate agli inquirenti a partire dal 1979, anno in cui inizia a collaborare con i magistrati).

Una settimana più tardi, domenica 18 maggio, i giornali pubblicavano la notizia che Carlo Fioroni era stato arrestato a Lugano, in Svizzera, perché trovato in possesso di 67 milioni provenienti dal riscatto Saronio e nascosti dentro una bombola del gas trasportata su una Fiat 124 targata RE intestata Franco Prampolini. Una volta letta la notizia Alceste avrebbe così riannodato i fili e capito due cose: di aver ospitato a casa due persone implicate nel sequestro Saronio e di essere in pericolo.

Vittorio Alcesti ha ribadito la sua versione anche con una certa audacia, suscitando rabbia e risentimento in molti ambienti della sinistra, e ricevendo anche un paio di querele per diffamazione. A lungo andare però la spregiudicata ed eretica ipotesi che Alceste fosse stato «vittima di fuoco amico» cominciò a insinuarsi anche negli ambienti politici a cui il giovane apparteneva, tra cui l’area del quotidiano Lotta Continua, che nel settembre del 1979 pubblicava una voluminosa controinchiesta sul caso, invitando tutti i compagni che sanno a parlare perché «l’omertà non ha niente a che fare con il comunismo».

Non crediamo più nella versione del delitto fascista. Nel corso del 1977, all’interno dell’area dell’Autonomia sono cominciate a filtrare voci che attribuivano a una matrice di sinistra l’assassinio di Alceste. Si aggiungeva in qualche caso una sorta di implicita rivendicazione del suo assassinio, fino al punto di minacciare qualche compagno di stare attento a non fare la fine di Alceste Campanile.

Anche questa pista, però, come la precedente, finisce in un vicolo cieco all’inizio degli anni Ottanta, quando il giudice istruttore Antonio Frisina scagiona completamente sia i fascisti di Legione Europa, sia gli autonomi coinvolti nel sequestro Saronio. Da quel momento sulla morte di Alceste cala il sipario per anni, fino a quando l’inaspettato ingresso in scena di un nuovo protagonista sembra fare finalmente luce sul caso.

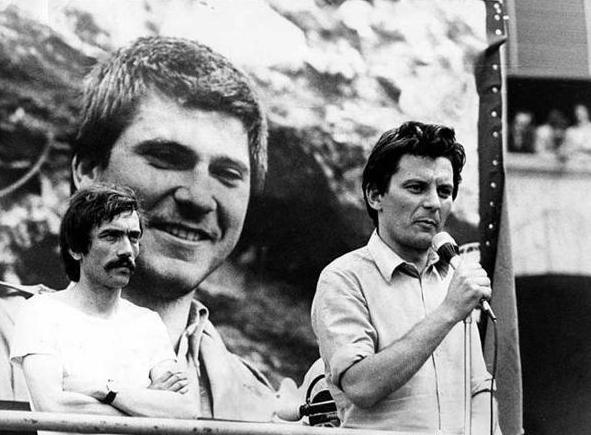

Il nuovo attore a salire sul palco si chiama Paolo Bellini, classe 1953, ex militante di Avanguardia nazionale latitante dal 1976, quando è fuggito in Sudamerica per scampare a un mandato di cattura per aver cercato di uccidere il fidanzato della sorella.

Uomo dalle cento identità e dalle mille risorse, capace di finire in carcere con un falso nome, di diventare elemento di fiducia della mafia e di intrattenere in questa veste delicate interlocuzioni con apparati dello Stato, Bellini — la cui discussa biografia è raccontata in un libro di Giovanni Vignali, La primula nera. Paolo Bellini, il protagonista occulto di trent’anni di misteri — viene arrestato la prima volta il 14 febbraio 1981 e l’ultima il 5 giugno 1999, dopo una sparatoria in un ristorante di Reggio. Nelle settimane successive a quest’ultimo evento decide di pentirsi e vuotare il sacco, ricostruendo per filo e per segno la sua carriera criminale, costellata di un numero di vittime tale da poter mettere in piedi una squadra di calcio, dice. E la prima di queste vittime è stato proprio Alceste Campanile, giustiziato per uno scatto d’ira in circostanze del tutto occasionali, che poco hanno a che fare con motivazioni politiche.

I due si conoscono fin dai tempi della breve militanza a destra di Alceste, prima in quanto sodali poi come avversari. Quella sera del 12 giugno 1975 Bellini avrebbe incontrato casualmente Alceste mentre quest’ultimo faceva autostop, e dopo averlo caricato in macchina senza farsi riconoscere, lo avrebbe condotto sul luogo del delitto e giustiziato. Perché? Per punire Alceste di un episodio avvenuto qualche mese prima, quando Bellini aveva notato due giovani aggirarsi nei pressi dell’albergo di suo padre con una tanica di benzina in mano, fuggiti non appena lo avevano visto. Quando Bellini chiede ad Alceste se sa qualcosa di quell’episodio, il giovane risponde che uno dei due tipi era proprio lui, che si trovava lì per bruciare l’albergo di un fascista e che lo avrebbe rifatto, se gliene fosse ricapitata l’opportunità. Questa confessione scatena la rabbia di Bellini, che ferma la macchina, estrae dalla tasca una 7,65, fa scendere Alceste e gli chiede se stia scherzando. E quando il giovane conferma tutto, Bellini lo fa inginocchiare e gli spara alla nuca.

Nel corso della sua deposizione, l’ex primula nera chiama in correità altri esponenti del neofascismo, ma tutti vengono scagionati durante il processo, che riconosce al solo Bellini la paternità del delitto. Nel 2007, a distanza di trentadue anni dai fatti, il reato, derubricato da omicidio volontario a omicidio semplice proprio in virtù della confessione dell’imputato, cade in prescrizione (i cui termini, vent’anni, erano peraltro scaduti al momento in cui era avvenuta l’ammissione di responsabilità) e il reo confesso, già in carcere, non può essere perseguito.

Si è molto discusso sui reali motivi che hanno spinto Paolo Bellini ad assumersi la responsabilità dell’omicidio Campanile, fornendo una versione dei fatti che lascia più di una zona d’ombra (tra tutte, il fatto che il suo racconto non spiega come a sparare ad Alceste siano state due pistole diverse). L’ipotesi che convince di più è probabilmente quella di un’ammissione di responsabilità dettata da un calcolo di convenienza: per fare un favore a qualcuno e mettere una pietra tombale su un caso rimasto irrisolto da trent’anni, Bellini, ben sapendo di poter contare sugli sconti di pena previsti dalla legge sui pentiti e sulla sopravvenuta prescrizione, decidi di accollarsi anche questo crimine, conscio che nulla avrebbe cambiato del suo destino carcerario.

Quel che è certo è che il caso Campanile si chiude così, con un colpevole artefice di una versione dei fatti che non convince nessuno.

L’altra cosa certa sono le parole scritte sulla lapide che il padre di Alceste ha fatto deporre sul luogo del delitto:

In questo posto, la notte del 12 giugno 1975, vigilia elettorale, una mano assassina ha barbaramente ucciso a tradimento con due colpi di pistola alla nuca e al cuore Alceste Campanile, studente universitario di anni 22. I genitori, il fratello, gli amici ricordano la sua giovinezza spezzata, la sua generosità tradita, la sua umanità calpestata in questo mondo dove non vi è traccia di alcuna pietà.